3月2日,中國超硬材料網發布了一則邀訪行業人士的公告,希望通過問題調研,搜集行業問題,集眾智,探討一些行業關心的問題,梳理一些經得起推敲的行業觀點,為行業由大變強貢獻一份力量。公告一經發出,眾多行業人士給出了自己的答復,我們也因此得到了更為豐富的第一手資料。3月8日,我們通過公眾號發布了一篇“規范經營,推動超硬材料行業高質量發展”的文章,這是我們梳理出的第一篇文章,旋即引發一輪熱議,收到了更多行業人士的反饋,這其中有上市公司、隱形冠軍、中小企業,同時也有眾多高校教授,大家對超硬材料的行業的向前發展都給予了前所未有的關注,令筆者感動。

中國為什么沒有成為超硬強國?

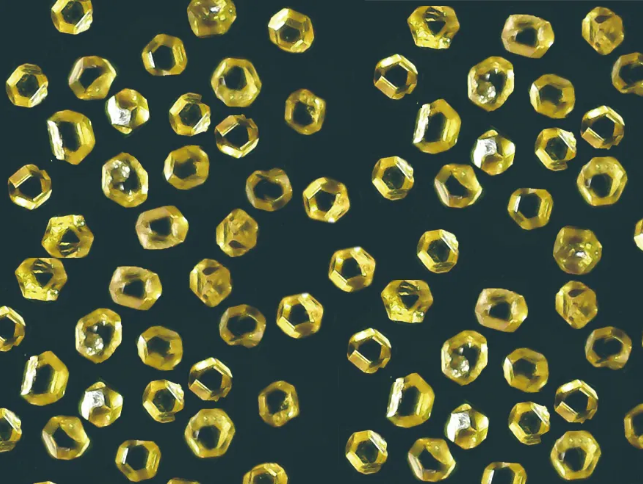

在我們拋出的第一個問題:“中國為什么是超硬材料大國而不是超硬材料強國?對此,您有什么看法?”有行業人士覺得:“中國是超硬材料大國主要是因為國內的工業體系比較完善,體量比較大,但中低端的制造業仍比較多。高端制品需要大量進口,價格居高,許多核心技術仍被國外掌握,國內原創技術不多。超硬材料生產企業數量眾多,規模不一,良莠不齊,在工藝技術創新,產品創新,管理創新欠缺,一些超高速切削、高精加工設備仍需要進口。”有行業人士覺得“產品質量不高,質量穩定性不好,缺乏品質創新,缺乏針對性生產,金剛石生產企業的應用研究不夠。”有行業研發人士覺得:“我國近年在相關領域有長足進步和發展,在強國的路上,行業共識原因如下:第一:制品的原材料質量和品級有待提高,制品是綜合技術的整合,最初材料的穩定性和品質是決定性的,這點是共識。比如對原材料的精準定位和細分還沒有達到優秀水準,有差距。第二:超硬材料只發揮了力學性能,功能性開發還顯滯后,行業和高校的合力不夠,由于研發成本較高,急功近利風氣有待扭轉。附加值高的產品應用還沒有真正體現出現實意義。第三:立足自身國產設備的優勢,差異化發展的思路還沒有形成氣候,還沒有用強,存在同質化內卷問題。”

似乎行業人士都有著一樣的共識,國內產品與國外產品相比在產品穩定性和細分化上存在一定差距。而諸多行業人士似乎也一致認為只有不斷加大科研創新,提升產品品質和穩定性才能真正在市場上與國外產品具有一定抗衡性。

如何做研發?是真研發還是做做樣子?

筆者在與行業人士交談中了解到,行業內依然存在一些“雷聲大,雨點小”的現狀,盡管企業都會喊著要投入科研,但是很多是面子工程,或為謀求一些政府利益,或為自家產品穿上“皇帝的新裝”,實質上依然是傳統的投機性生產,研發只是面子工程,實質上不管是資金投入還是人員投入都與自身宣言有著巨大差距。

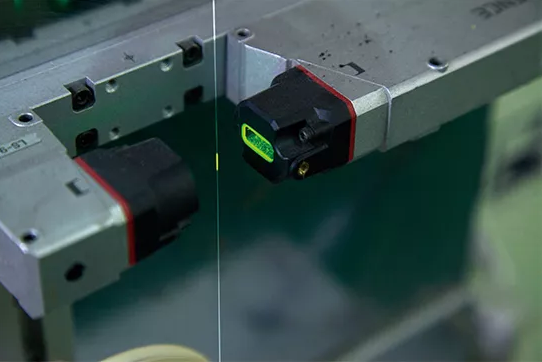

其實投入研發大企業有大企業的做法,小企業有小企業的做法。其根本目的是提升自身產品的質量,儲備未來的技術。國外企業之所以能夠長期獨占鰲頭和其對研發的重視不無關系。據了解,國外企業會儲備未來十到二十年的技術,以隨時應對市場的變化,始終讓自身立于不敗之地。但是在交談中也了解到,近幾年不少企業開始實質性地的重視研發。大企業自己建立有研發中心和博士后流動站,而小企業一方面建立自己的研發小組,讓有著一線經驗的工程師參與研發應用,同時與高校進行深度合作,針對于某一項技術難題或者某一種產品更新進行細化合作,從而共享技術更新所帶來的收益。

行業大的企業理應做好引領帶頭作用,中小企業各自發力,形成百花競放的研發生態,總之企業做研發決不能弄虛作假而應實事求是。

推動行業高質量發展,不得不做研發

目前超硬材料的定價機制基本為成本法,國內定價并未體現金剛石的高附加值性。其實目前業已證明金剛石在半導體、芯片、高端生物醫療等領域有著廣泛應用,其顯著的高附加值已經十分突出,但是價格始終還是以成本定價,并未體現金剛石的高附加值性。

行業人士認為:“國內價格普遍偏低,是因為產品應用不夠多元化,產品質量參差不齊,與外國企業無法競爭。導致中國超硬材料大環境都處于一個中低端的市場。只有提高超硬材料及制品的技術水平,減小與國外差距。發展高端制品,開發新的應用領域,增強超硬材料功能應用方向開發并重視產品細節,加強質量控制,降低生產成本,追求“質”,而不是“量”。這樣才會把中國超硬材料這個中低端市場慢慢蛻變為高端市場,價格才會慢慢提高,從而產生更多產業鏈,提升產業附加值。”

而對企業來說,在一些高端領域應用上,技術研發、產品推廣、市場調研等都投入了大量的精力,所以在定價方面應區別應用來對待,針對特殊領域的應用可以在定價上適當的體現高附加值。”

而這些定價權很大程度上得益于產品的技術附加值,而技術的不斷進步則必然來自于對于研發的重視和投入,要有突破卡脖子技術的勇氣和魄力,更有腳踏實地的辛勤和努力,只如此,行業才能真正的由大變強。

手機資訊

手機資訊 官方微信

官方微信

豫公網安備41019702003646號

豫公網安備41019702003646號