中南大學薄膜材料與表面技術研究團隊一直圍繞金剛石涂層在超硬刀具涂層、有機廢水處理、先進熱管理材料和生物傳感器等領域的應用開展深入研究,并率先提出采用化學氣相沉積(CVD)方法制備泡沫金剛石,在此基礎上制造水處理電極和金剛石增強高導熱復合材料,最近在這兩個研究方向都取得了突破性進展,研究成果接連發表在國際權威期刊Applied Catalysis B: Environmental(影響因子11.698)和Applied Energy(影響因子7.9)上。

我國每年廢水排放量超過700億噸,電化學氧化技術是一種最具潛力的難生化降解有機廢水處理技術,技術核心是電極材料及其制備,摻硼金剛石(BDD)電極是近年來的研究熱點,這類電極具有最寬的電化學窗口(最高接近4.5V)、極高的析氧電位(最高接近3V)、極好的化學穩定性,可在強酸、強堿、高鹽環境中長時間連續運行。然而,目前普遍采用封閉型二維平板BDD電極,其比表面積小、傳質速率慢,反應過程受擴散過程控制,液相中的有機物無法快速地擴散至電極表面被直接氧化或被電催化產生的強氧化性物質(如羥基自由基)間接氧化,嚴重制約了BDD電化學氧化降解有機廢水的效率。

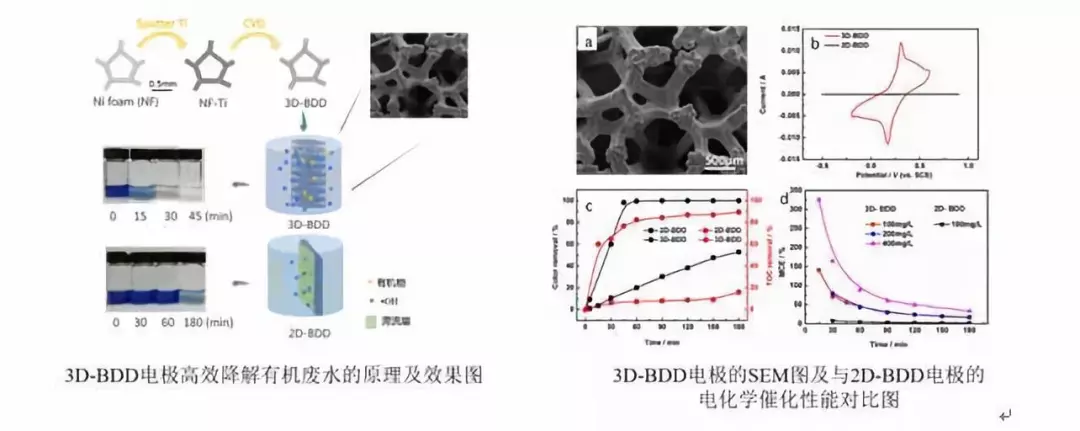

該團隊在國際上首次采用化學氣相沉積(CVD)技術在泡沫鎳上構建具有三維網絡大孔結構的BDD泡沫電極,相較于同尺寸封閉型二維平板電極,BDD泡沫電極不僅電化學有效活性面積提升了20倍,而且分布均勻、尺寸可調的三維網絡孔洞結構可供廢水自由流通,極大地加速了液相與電極表面的對流,提升了液相的傳質速率。“大比表面積+高傳質速率”的協同效應,極大地提高電極的降解效率,在2.4mA/cm2的小電流密度下,BDD泡沫電極電化學降解活性藍19僅1h移出率就超過95%、礦化率超過80%。BDD泡沫電極電化學性能優異,制備方法簡單可重復,空間利用率高,將若干個BDD泡沫電極組裝在一起,可形成一個質量輕、占地面積小、效率高、能耗低的實際廢水處理裝置,在難降解有機廢水領域具有十分廣闊的應用前景。此外,BDD泡沫電極成功制備也將有利于推進金剛石在電催化、電合成、電化學傳感、超級電容等領域的應用。

研究成果“3D macroporous boron-doped diamond electrode with interconnected liquid flow channels: A high-efficiency electrochemical degradation of RB-19 dye wastewater under low current”,發表在國際權威期刊Applied Catalysis B: Environmental(影響因子11.698),2016級碩士研究生梅瑞瓊和魏秋平副教授為共同第一作者,粉末冶金研究院周科朝教授、馬莉副教授和材料科學與工程學院魏秋平副教授為共同通訊作者,中南大學為第一單位。

潛熱儲能通過材料發生相變時吸收或釋放大量熱量,實現能量的儲存和利用,可有效地解決能量供求在空間和時間上不匹配的矛盾,近年來已成為能源存儲和利用領域的研究熱點。但潛熱儲能材料普遍存在熱導率低、換熱性能差等缺點,極大限制了其廣泛應用和發展。該團隊首次將高質量泡沫金剛石引入到相變材料中,通過在石蠟相變材料中構建三維連通的金剛石快速導熱通道,將熱導率從0.25 W/mK提高到6.7W/mK,比石蠟提高了25.8倍。而且,與石墨、碳納米管、石墨烯等高導熱碳材料,泡沫金剛石無明顯的導熱各向異性,復合材料單位體積增強體對熱導率的貢獻值處于同領域領先水平。

研究成果“Thermal conductivity enhancement of phase change materials with 3D porous diamond foam for thermal energy storage”,發表在國際權威期刊Applied Energy(影響因子7.9),2016級博士研究生張龍與周科朝教授為共同第一作者,魏秋平副教授為通訊作者,中南大學為第一單位。

該團隊在加強應用基礎研究的同時,著眼于國家科技需求,積極響應“中國制造2025”和“創新驅動經濟發展轉型升級”的號召,圍繞金剛石在污水處理、先進熱管理材料、涂層刀具和生物傳感器等領域的應用,發表SCI論文80余篇,申報中國發明專利32項(已授權26項),國際PCT發明專利2項,并成功將相關研究成果及時進行了技術孵化與應用。自主研制的“化學氣相沉積設備及其配套技術”4項專利技術、“化學氣相沉積金剛石涂層刀具和模具系列產品及其工業化生產技術”5項專利技術和“廢水處理用硼摻雜金剛石電極及其工業化生產技術”3項專利技術先后完成了技術孵化,成為目前國內唯一一家可實現硼摻雜金剛石電極大面積、規模化制備的科研單位,相關裝置和產品已開展規模化生產和市場推廣。

手機資訊

手機資訊 官方微信

官方微信

豫公網安備41019702003646號

豫公網安備41019702003646號