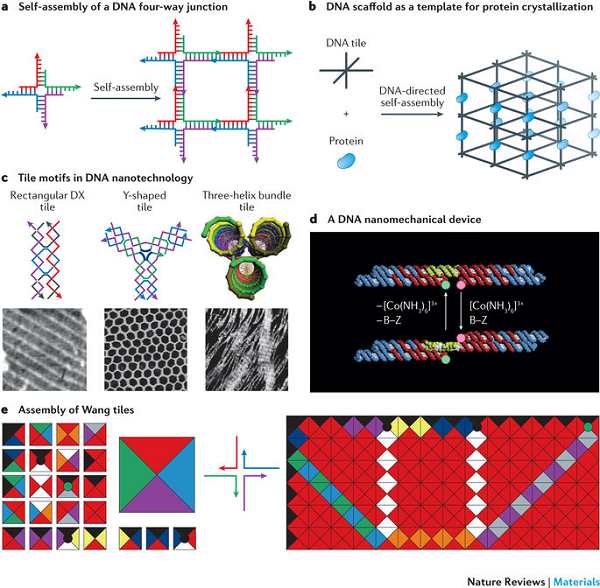

1、Nature Reviews Materials綜述:DNA納米技術

圖1 DNA納米技術的發展

DNA是在生物系統中儲存和傳遞遺傳信息的分子。DNA納米技術領域將這種分子從其生物背景中取出,并利用其信息來組裝結構,然后將它們連接在一起。近日,紐約大學Nadrian C. Seeman、麥吉爾大學Hanadi F. Sleiman(共同通訊)等人總結了用于組裝DNA納米結構的方法,并闡述了其在生物物理學,診斷學,納米顆粒和蛋白質組裝,生物分子結構測定,藥物遞送和合成生物學等領域的新興應用。討論了正交相互作用在DNA納米結構中的應用,最后展望了該領域的未來發展方向。

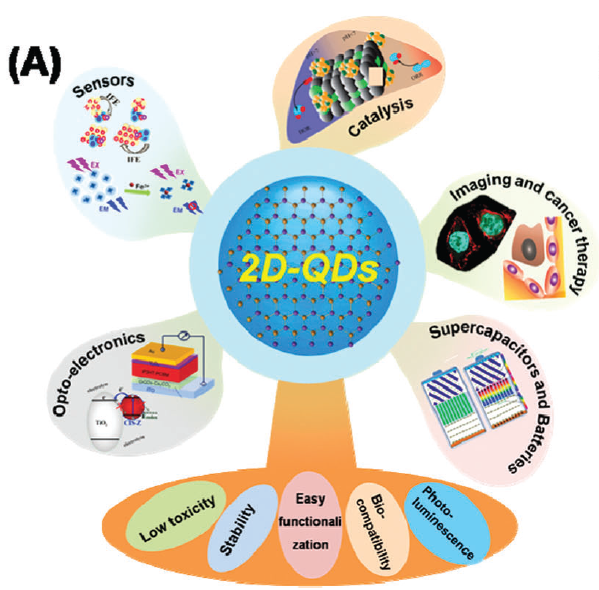

2、Chemical Society Reviews:二維無機量子點的最新進展

圖2 二維(2D)無機基量子點的應用

二維(2D)無機基量子點(QDs)的發展尚處于起步階段,但由于其高度的化學穩定性,良好的水分散性,優異的光學性能,良好的生物相容性和易于功能化,引起了研究者極大的關注。近日,北京大學郭少軍、青島大學許元紅(共同通訊)等人的綜述涵蓋了幾乎所有基于石墨烯,磷雜環戊二烯,硅烯,碳化物,氮化物,過渡金屬二硫族化合物,過渡金屬氧化物和MXenes等的2D-QDs。介紹了它們的類別,合成路線,性能,功能化和應用。在應用部分,重點介紹了生物成像,癌癥治療,熒光傳感和光電子方面的進展。

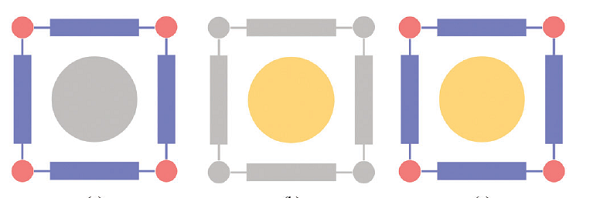

3、Chemical Society Reviews綜述:MOFs中的磁性功能:從框架到孔隙

圖3 磁性MOFs的示意圖

金屬有機框架(MOFs)也被稱為多孔配位聚合物(PCPs),在約30年前興起,作為革命性材料應用于社會和工業各個領域,如儲存燃料(氫氣和甲烷),捕獲氣體 (如溫室氣體),分離,藥物輸送和催化等等。所有這些由無機亞單元(金屬中心,簇,鏈......)和有機連接體(羧酸鹽,膦酸鹽,偶氮酸鹽等)組裝而成的框架的共同特性是其永久孔隙率。近日,巴倫西亞大學Guillermo Mínguez Espallargas、Eugenio Coronado(共同通訊)等人展示了迄今為止開發的不同方法來制備具有電子功能的金屬-有機框架(MOFs),特別是在磁性方面的研究。文章介紹了不同磁性現象所必需框架的化學設計,以及功能性物質在其孔隙中的封裝,實現了具有一個分子晶格的擴展晶格的混合多功能MOFs。

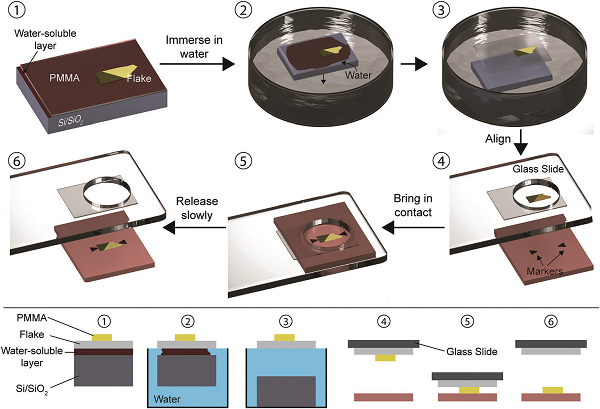

4、Chemical Society Reviews綜述:在納米器件和范德華異質結構組裝中的最新進展

圖4 確定性放置方法圖解

由于最近開發的用于傳輸二維(2D)材料的確定性放置方法,異質結構現在可以實現高精度逐層組裝。此外,這些確定性的放置方法也為制造復雜器件打開了大門,否則通過傳統的自下而上的納米加工方法將難以實現,更別說制造具有精致電子特性的完全封裝器件。近日,西班牙馬德里納米科學與技術高等研究院Riccardo Frisenda、馬德里材料科學研究所Andres Castellanos-Gomez(共同通訊)等人回顧了確定性放置方法的現狀,描述和比較了文獻中可用的不同替代方法,說明了它們制造范德華異質結構,將2D材料集成到復雜裝置中,并制造人造雙層結構的潛力。

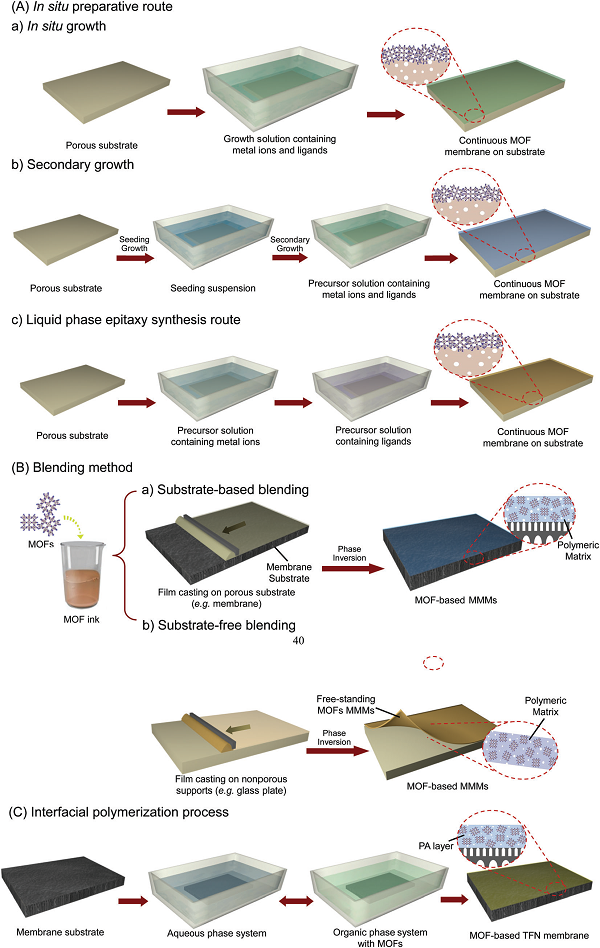

5、Chemical Society Reviews綜述:金屬有機框架膜用于液體分離

圖5 金屬有機框架膜用于液體分離的流程圖

金屬-有機框架(MOFs)代表了一類迷人的固體結晶材料,可以通過金屬離子或簇與有機配體的配位以簡單的方式自組裝。近日,南京理工大學李健生、魯汶大學Bart Van der Bruggen(通訊作者)等人重點介紹了MOF基膜在液體分離領域的應用。給出了制造MOF基薄膜時合理選擇MOFs的標準。 文章特別介紹了MOF膜的合理設計策略,以及滲透汽化,水處理,有機溶劑納濾等液體分離領域的最新應用進展。此外,還討論了一些有吸引力的MOF基膜的雙功能在去除微污染物,降解和抗菌活性方面的應用。最后,文章闡明了在這個領域的挑戰和未來的機會。

6、Chemical Reviews綜述:金屬表面的O2活性對非均相催化劑結合和反應性的影響

圖6 催化反應微觀結構示意圖

O2在金屬表面的活化是非均相催化和材料氧化的關鍵過程。近日,哈佛大學Cynthia M. Friend(通訊作者)團隊討論了過渡金屬表面O2活化的趨勢,并從電子結構和幾何形狀兩個方面描述了各種O2吸附態。還討論了O2分解的機理和動力學,包括自旋轉變的重要性,在催化的背景下對O2和O對反應物分子的反應性也進行了簡要討論。表面對O2的反應性通常與O的吸附強度,氧化傾向和氧化物形成熱有關。周期性可以通過與d帶的吸引和排斥相互作用來調節,使得惰性金屬傾向于具有低能量的全d帶,并且與吸附態具有大的空間重疊。

7、Accounts of Chemical Research綜述:鋰-硫電池中的液體或無機固體電解質的電極-電解質界面

圖7 電極-電解質界面微觀解析

電極-電解質界面性質在鋰-硫(Li-S)電池的循環性能中起關鍵作用。近日,德克薩斯大學奧斯汀分校Arumugam Manthiram(通訊作者)團隊首先總結了在常規液體電解質Li-S電池中的鋰金屬陽極和硫陰極上形成的固體電解質界面(SEI)的最新技術貢獻以及近期提出的一些提高SEI穩定性的策略。同時,文章介紹了固體Li+導電電解質已經嘗試用于開發Li-S電池以消除多硫化物穿梭問題。作者闡明除了固態電解質的低離子電導率之外,關鍵問題在于電極和固體電解質之間較差的界面性質。文章還對“全固態鋰硫電池”和“混合電解質鋰硫電池”兩種電極和固體電解質界面的進展進行了綜述。

手機資訊

手機資訊 官方微信

官方微信

豫公網安備41019702003646號

豫公網安備41019702003646號