摘要 1.軟X射線激子學(Softx-rayexcitonics)激子在固體中的動態響應是現代凝聚相物理、材料科學和光子技術的核心。然而,迄今為止的研究和控制僅限于光子能低于基本帶隙的情...

1. 軟 X 射線激子學

(Soft x-ray excitonics)

激子在固體中的動態響應是現代凝聚相物理、

材料科學和光子技術的核心。然而,迄今為止的研究和控制僅限于光子能低于基本帶隙的情況。Moulet 等人報告了應用阿秒軟 X 射線和阿秒光脈沖來研究二氧化硅(SiO2)中 Si 的 L2,3 邊緣處的核-激子的動力學。這種阿秒 X 射線近邊吸收譜(AXANES)技術可以直接探測激子的準粒子特征,跟蹤其亞飛秒弛豫,測量激子極化率和觀測暗核-激子態。能夠對固體中核-激子進行直接測量和控制,這為 X 射線激子學基礎打下了基礎。(Science DOI: 10.1126/science.aan4737)

2.生物制造可調控性質的纖維素纖維

(Biological fabrication of cellulose fibers with tailored properties)

對于可穿戴智能紡織品來說,棉是很有前景的基礎成分。當前依賴于纖維涂層的方法在穿戴期間會發生功能損失。Natalio 等人提出了一種方法,能夠允許外源分子以生物摻入的形式加入棉纖維,從而調整材料的功能。將陸地棉(Gossypium hirsutum)的體外模型培養物與 6-羧基熒光素-葡萄糖和鏑-1,4,7,10-四氮雜環十二烷-1,4,7,10-四乙酸-葡萄糖一起培養,其中的葡萄糖部分作為能夠從管狀聯結傳播到胚珠表皮最外細胞層的載體,適合摻入纖維素纖維中。這樣就能夠產生具有非自然性質的纖維,例如具有熒光或磁性。將生物系統與適當的分子設計相結合,這提供了發展功能性復合材料并實現物料種植概念的多種可能性。(Science DOI: 10.1126/science.aaf7447)

3. 靜電驅動的高效電熱冷卻

(Highly efficient electrocaloric cooling with electrostatic actuation)

固態制冷相比傳統的冷卻系統具有潛在的優勢,但很少有設備可以提供具有高制冷系數(COP)的高冷卻功率。Ma 等人利用柔性電熱(EC)聚合物膜和靜電致動機制,開發了一種具有高固有熱力學效率的冷卻裝置。可逆靜電力降低了寄生功率消耗,并使得能夠通過與熱源或散熱器的良好熱接觸來進行有效的熱傳遞。EC 器件產生的功率為 2.8W/g,COP 為 13。新的冷卻裝置比現有的表面貼裝固態冷卻技術更加高效和緊湊,為各種實際應用中使用該技術開辟了途徑。(Science DOI: 10.1126/science.aan5980)

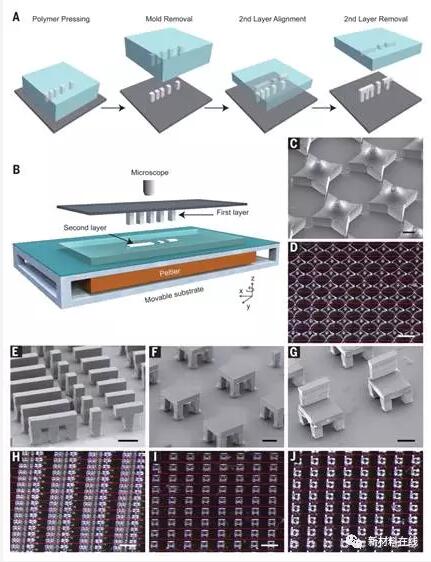

4. 可填充微粒和其它復雜 3D 微結構的制備

(Fabrication of fillable microparticles and other complex 3D microstructures)

如今,通過微加工和添加劑制造產生的三維(3D)微結構已經證明了其在生物醫藥到微電子等許多領域中的價值。但是,用于創造這些器件的技術,在分辨率、材料兼容性以及決定可形成的微結構類型的幾何約束方面各自具有它們自己的特征優點和限制。McHugh 等人描述了一種稱為聚合物層組裝 StampEd(SEAL)的微加工方法,并造出了使用傳統 3D 印刷無法產生的可注射脈動藥物遞送微粒、pH 傳感器和 3D 微流體裝置。SEAL 允許以高分辨率生成具有復雜幾何形狀的微結構,產生包含固體或液體的完全封閉的內腔,并有可能使用任何不含加工添加劑的熱塑性材料。(Science DOI: 10.1126/science.aan5830)

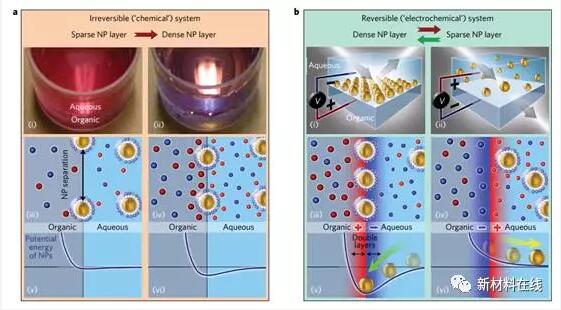

5. 可電調諧的納米等離子液體鏡面

(Electrotunable nanoplasmonic liquid mirror)

設計和開發用于從新型傳感器到超級透鏡等應用所需的完全可調諧的超材料一直被強大的驅動力推動著。雖然已經取得一定進展,但實時調諧以及調制光學性能仍然是一個挑戰。Montelongo 等人首次實現了基于兩個不混溶電解質溶液界面處 16nm 等離激元納米粒子的電壓控制自組裝/拆解的可逆可電調諧液體鏡。他們展示了其光學性質如反射率和吸收帶光譜位置,可以在 ±0.5V 內原位變化。觀察結果與理論計算極為一致,與平均顆粒間距的變化相對應。這種電化學完全可調諧的納米等離子體平臺可以從高度反射的“鏡子”切換到透射“窗口”并再次轉換回去。這項研究為未來的微/納米級電化學電池開辟了實現這種平臺的途徑,從而能夠創造可調諧等離子體激元超材料。(Nature Materials DOI: 10.1038/NMAT4969)

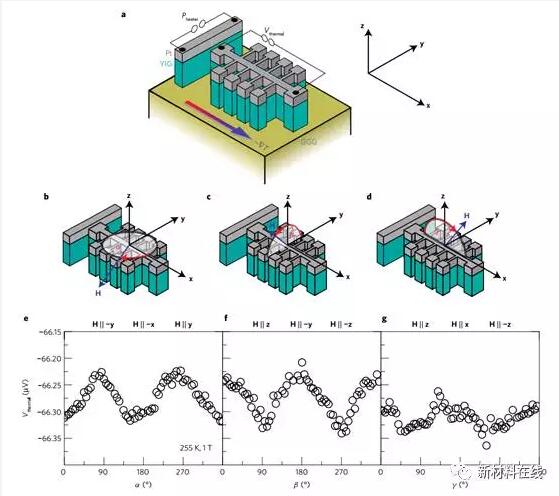

6.對自旋能斯特效應的觀測

(Observation of the spin Nernst effect)

對自旋霍爾效應的觀測引發了對純自旋電流傳輸的深入研究。隨著自旋霍爾效應,自旋塞貝克效應和自旋珀耳帖效應都已經被觀測到,純自旋電流傳輸的畫面基本完成了。唯一缺少的一部分是自旋能斯特(-Ettingshausen)效應,迄今為止僅以理論為依據對其進行了討論。Meyer 等人報導了對自旋能斯特效應的觀測。他們通過應用縱向溫度梯度,在 Pt 薄膜中生成了純橫向自旋電流。為了讀出數據,利用與磁化方向依賴的自旋轉移到相鄰的釔鐵石榴石層中,將 Pt 中的自旋能斯特電流轉換成縱向和橫向熱電壓的受控變化。該實驗表明,Pt 的自旋能斯特和自旋霍爾效應的大小具有可比性,但符號上有所不同,正如第一性原理計算所證明的那樣。(Nature Materials DOI: 10.1038/NMAT4964)

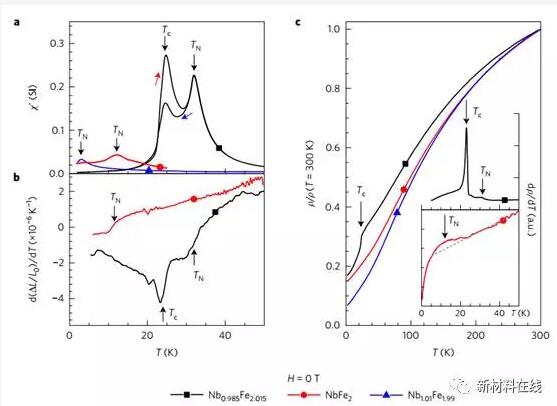

7. NbFe2 中的三重量子臨界點

(Quantum tricritical points in NbFe2)

當二階相變被抑制到零溫度時,會出現量子臨界點(QCP)。在金屬中,這種 QCP 的量子漲落可以產生新的含有非常規超導性的相。雖然對于反鐵磁 QCP 已經有相當詳細的研究了,但相較而言想要達成鐵磁(FM)QCP 要更難的多。在幾乎所有的金屬中,通過改變一階轉換或通過中間的密度波(SDW)相來避免FM QCP。Friedemann 等人研究了第二種情況的典型,即 NbFe2,證明了相圖可以使用二階參數理論進行建模,其中將推定的 FM QCP 埋藏在 SDW 相中。他們確定了三重量子臨界點(QTCP)的存在,在該臨界點均勻和有限的波矢是敏感且發散的。該模型的普遍性表明,這種 QTCP 自然發生于 SDW 和 FM 序列之間的相互作用,并且通常存在于這種類型的埋藏 FM QCP 附近。這一研究結果使 NbFe2 成為展示 QTCP 的第一個例子,QTCP 已經作為一系列窄帶金屬的關鍵概念被提出,包括卓越的重費米子化合物 YbRh2Si2。(Nature Physics DOI: 10.1038/NPHYS4242)

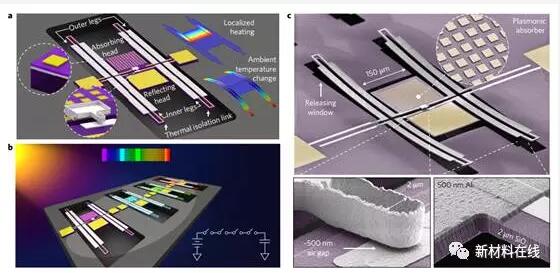

8.基于等離子體增強型微機械光開關的零功率紅外數字化器件

(Zero-power infrared digitizers based on plasmonically enhanced micromechanical photoswitches)

目前最先進的傳感器都是利用有源電子器件來檢測和識別光、聲音、振動和其它信號。但即使沒有檢測到相關數據,這些有源器件也會不間斷耗電,這就限制了它們的使用壽命,并使得部署和維護無人看管傳感器網絡的成本變得非常高昂。Qian 等人對此提出了能夠從根本上打破這一范式的設備概念,即傳感器保持休眠狀態,接近零功耗,直到被與感興趣的事件相關的特定物理跡象喚醒。他們還展示了紅外數字化傳感器,該傳感器由等離子體增強的微機械光開關(PMP)組成,它會選擇性地收集設計規定所關心的光譜帶中的入射電磁能,從而在不需要任何額外的電源的情況下,利用該電磁能在兩個電觸點之間機械地產生導電通道。當這種零功率數字化傳感器原型器件暴露于強度超功率閾值(約 500nW)的特定窄光譜帶(處于中紅外,帶寬約 900nm)紅外輻射中時,便能夠產生數字化輸出位(即,當暴露于紅外線時,會產生巨大且急劇的關-開狀態轉換,具有大于 1012 的開關電導率和大于 9 dec nW-1 的亞閾斜率)。而這對于其它任何現有的光開關技術來說都是無法實現的。(Nature Nanotechnology DOI: 10.1038/NNANO.2017.147)

手機資訊

手機資訊 官方微信

官方微信

豫公網安備41019702003646號

豫公網安備41019702003646號