摘要 1.金屬有機框架化合物作為選擇性調節器用于加氫反應(Metal–organicframeworksasselectivityregulatorsforhydrogenationre...

1.金屬有機框架化合物作為選擇性調節器用于加氫反應

(Metal–organicframeworks as selectivity regulators for hydrogenation reactions)

由于自然資源有限,香料、香精和藥物工業對于不飽和醇類的需求通常通過碳氧集團選擇性加氫反應來滿足。然而,為這一轉變過程開發有效的催化劑卻仍具有很大的挑戰性,因為從熱力學角度來說,碳-碳集團加氫更易實現。這一困難對于金屬氧化物支撐的金屬納米顆粒這類異相催化尤其嚴重。Zhao等人報導了MOFs能夠作為α,β-不飽和醛類加氫反應的有效的選擇調節器。位于內核和外殼之間的Pt納米粒子組成了具有金屬(Fe3+,Cr3+)節點的MOF,使其成為能夠轉化多種α,β-不飽和醛類為不飽和醇類的高效穩定催化劑。理論計算表明,MOF中的金屬位點更易于與碳-氧集團發生相互作用。這一催化劑設計策略將會為其它選擇性異相催化劑的發展提供思路。(Nature DOI: 10.1038/nature19763)

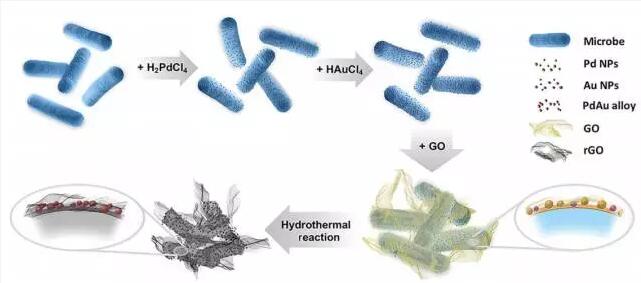

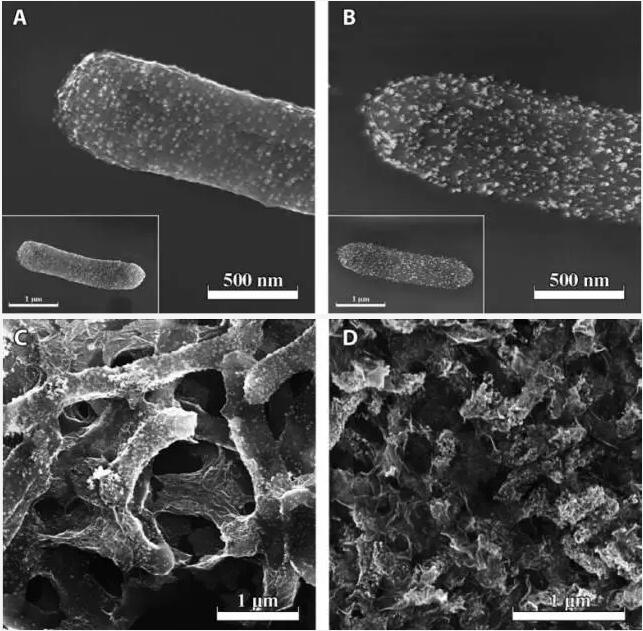

2.微生物合成PtAu催化劑

(Microbialsynthesis of highly dispersed PdAu alloy for enhanced electrocatalysis)

基于電化學活性細菌還原能力的生物合成是一種可回收利用金屬資源的環保型方法,通常被用于將金屬離子還原為納米顆粒。然而,由于較差的導電性,這些生物納米顆粒并不能直接被用作催化劑。最近Liu等人通過水熱反應解決了這一問題,并且進行了異質原子的摻雜和Pd-Cu的合金化。利用石墨烯的保護作用,他們避免了納米顆粒的聚集,并且保持了多孔結構。這些措施帶來了比Pd/C商用催化劑更好的電催化活性和穩定性。這一合成方法為充分利用自然資源設計催化劑打開了新的思路。(Science Advances DOI: 10.1126/sciadv.1600858)

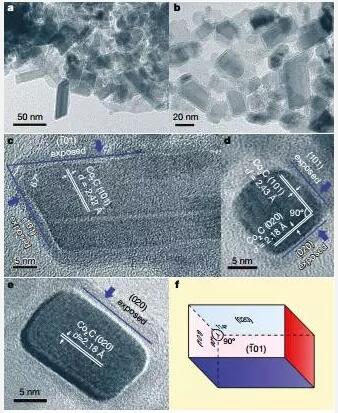

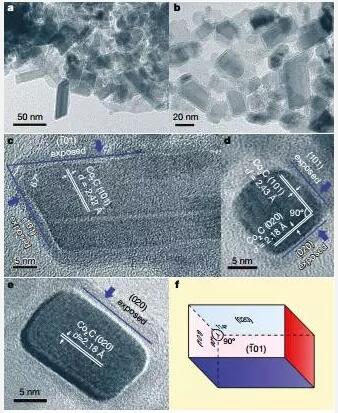

3.用于合成氣直接生產低碳烯烴的碳化鈷納米柱

低碳烯烴—通常指乙烯、丙烯和丁烯,是化工行業基本的碳基模塊,通常通過熱裂解或者催化裂解碳氫原料如石腦油、汽油和低碳烷烴等進行生產。隨著有限的石油儲量的快速減少,人們急需找到一種替代原料來生產低碳烯烴。費托合成生產烯烴(FTO)是直接將合成氣(極易從煤炭、生物質和天然氣中獲得氫氣和一氧化碳的混合物)轉變為低碳烯烴。但是這一過程獲得的碳氫化合物通常具有56.7%的C2-C4碳氫成分和29.2%的甲烷成分。Zhong等人報導了在溫和條件下棱柱形納米Co2C催化FTO轉化時具有高選擇性,同時生成很少量的甲烷(約5.0%),期望的不飽和碳氫化合物與價值不大的飽和碳氫化合物比例高達30:1。細致的催化表征和理論計算表明:優先暴露的{101}和{020}面在合成氣的轉化過程中起著決定作用,它們促進了低碳烯烴的生成且抑制了甲烷的產生。(Nature DOI:10.1038/nature19786)

4.柵極長度僅1nm的MoS2晶體管

(MoS2 transistors with 1-nanometer gate lengths)

硅(Si)晶體管被預測其柵極長度無法縮小到低于5納米,因為屆時其會出現嚴重的短溝道效應。作為硅的替代品,某些層狀半導體因具有均勻的單原子層厚度、較低的介電常數、更大的帶隙以及更重的有效載流子質量等特性使其更具吸引力。Sujay等人展示了一種物理長度1納米的二硫化鉬(MoS2)晶體管,這種晶體管用單壁碳納米管作為柵極電極。這些超短器件表現出優異的開關特性,例如:擺動幅度約為65 mV/dec的亞閾值,以及約106的開關電流比。仿真結果顯示其有效溝道長度在關狀態時約3.9納米,開狀態約1納米。(Science DOI:10.1126/science.aah4698)

5.鈣鈦礦氧化物中析氧引起的納米結構震蕩

(Nanoscalestructural oscillations in perovskite oxides induced by oxygen evolution)

對于能量儲存、表面濕潤/自清潔、光催化以及傳感器等技術應用,水和氧化物之間的相互作用十分關鍵。Han等人利用環境電子顯微鏡在水蒸氣和電子輻照條件下觀察到了Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3−δ(BSCF)的強結構震蕩。這些震蕩與氣體泡沫的形成和破碎有關。因為BSCF中滲入了H2O而形成了氧氣,從而產生氣泡,電子能量損失譜為此提供了直接證據。在SrCoO3−δ也發現了小幅震蕩,而在La0.5Sr0.5CoO3−δ和LaCoO3則沒有發現。BSCF的結構震蕩可以歸因于氧的2p能級中心接近費米能級,致使很低的氧空位形成能量損失、以及高粒子遷移率和高吸水性。這項工作提供了對電子束輻射下水和氧化物之間相互作用的直觀景象。(Nature Materials DOI:10.1038/NMAT4764)

6.納米尺度控制納米顆粒的空間排布

(Nanoscale to pographical control of capillary assembly of nanoparticles)

以納米精度對納米顆粒預定和選擇性放置到大面積基板上,這對于想要充分利用納米顆粒組裝的獨特性質來說十分必要,特別是對于功能性光學和電光學納米器件來說。但這樣的高空間組織結構超出了目前單純自上而下的納米制造技術的能力范圍。Valentin等人展示了通過刻蝕具有輔助性側壁的密集溝渠可以在納米水平對位置、方向和離子粒子間距同時進行控制,從而直接引導金納米棒的毛細管裝配。這種方法可以在厘米尺度基質上具有高達100%的裝配率。Valentin等人通過優化毛細管納米顆粒組裝的三個階段順序來實現這一精確控制。他們還利用電子能量損失譜表征了這些空間上可預設的Au納米棒的空間響應和近場特性。(Nature Nanotechnology DOI: 10.1038/NNANO.2016.179)

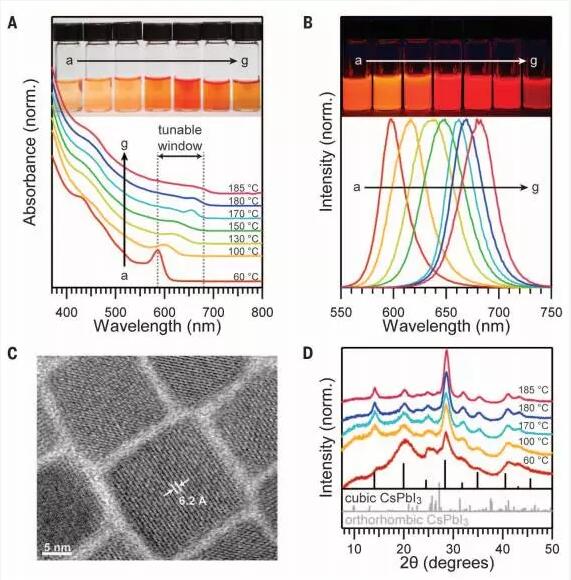

7.相穩定的α-CsPbI3鈣鈦礦量子點

(Quantum dot–induced phase stabilization of α-CsPbI3perovskite for high-efficiency photovoltaics)

Abhishek等人展示了可以用于高效光電器件的相穩定的低溫CsPbI3量子點(QD)。CsPbI3是混合有機陽離子鹵化物鈣鈦礦的全無機類似物,但塊體CsPbI3的立方相—具有理想帶隙的變體,只有在高溫下才穩定。Abhishek等人展示了可以在環境空氣中維持幾個月時間的相穩定的α-CsPbI3量子點薄膜。該薄膜表現出了長程電子傳輸的能力,且Abhishek等人用其制造了開放回路電壓1.23V、能量轉化效率10.77%的膠體鈣鈦礦量子太陽能電池。同時,該器件也可以作為具有低導通電壓和可調諧發光的發光二極管。(Science DOI:10.1126/science.aag2700)

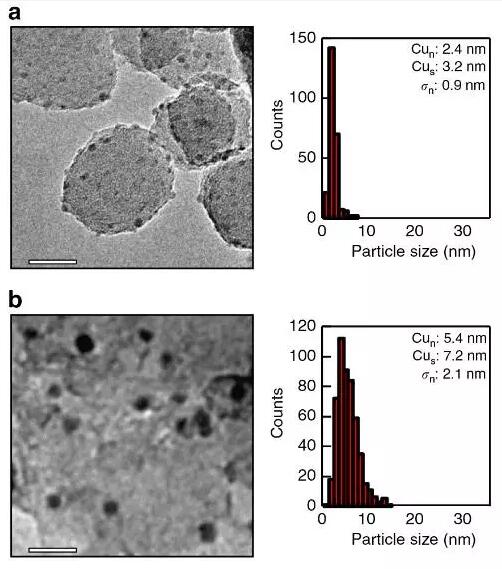

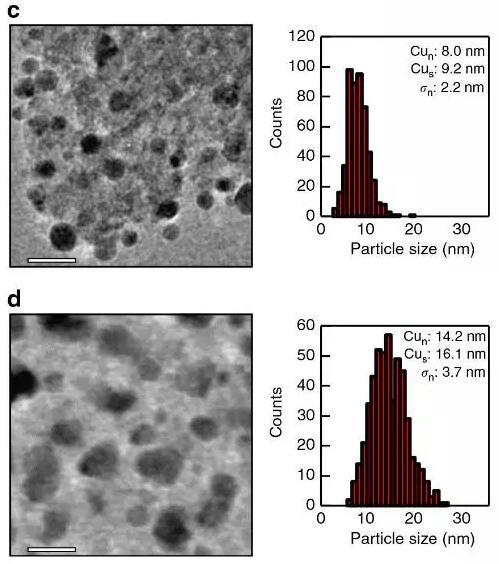

8.銅和銅鋅催化劑的結構靈敏度與工業甲醇合成相關

(Structure sensitivity of Cu and CuZn catalysts relevant to industrialmethanol synthesis)

過去的幾十年里,科學家對于合成氣體通過銅催化劑轉化為甲醇的反應對銅表面的結構是否敏感一直存在爭議。Roy等人系統地研究了在表面結構的變化范圍內(即低于10納米時)銅粒尺寸對于是否含Zn催化劑的影響。結果無論是否存在氧化鋅或鋅的硅酸鹽形式催化劑,銅顆粒小于8納米時比表面活性都顯著下降,從而揭示了其對結構的敏感性。鑒于最近的理論研究,Roy等人認為甲醇合成反應發生在具有獨特原子結構(如:臺階-邊界位點)的銅表面位點,而較小的顆粒無法容納這樣的獨特結構。(Nature Communications DOI:10.1038/ncomms13057)

本文由新材料在線(微信號:xincailiaozaixian)授權轉載,其他媒體如需轉載,請聯系新材料在線小編(微信號:13510323202)

手機資訊

手機資訊 官方微信

官方微信

豫公網安備41019702003646號

豫公網安備41019702003646號