摘要 1987年,東芝旗下的東芝機械被指控違法販售能用于制造螺旋槳的精密多軸加工機床及相關軟件等予蘇聯軍方,供蘇軍制造低噪聲潛水艇,這加大了美軍潛艇利用聲納索敵的難度。這項交易違反了冷戰...

五軸機床

機床對于工業的重要性,就如化肥對于農業。印度有耕地有水源有溫度,糧食產量比多山少水緯度高的中國要少幾乎一半兒,除了糧食需求、人口素質的原因,落后的化肥產業也難辭其咎。然而,化肥這類東西,雖說科技含量不低,國際先進水平畢竟也沒高到哪兒去;提高產量,還是一個想到就可能做到的事情,無非是個量變過程。

但是機床不一樣。冰凍三尺,非一日之寒,工業與科技無法做到同步繁榮。制造業的進步并非科學家在實驗室便可以搗鼓出來,這需要大量產業工人及工廠主經年累月的試錯和改進。舉例來講,實驗室可以生產先進的電器元件,但無法穩定最終產物的電壓——較為復雜的元件,實驗室手制 100 遍,會有 100 個不同的電壓,而這距離工業化、標準化顯然很遙遠。標準的工業生產需要流水線上的產業工人想辦法實現,而且往往不是拍腦門便可以解決的問題。

三軸機床是傳統的機床種類,物料擺放在機床上,刀具置于物料上方,在程式的控制下,物料進行左右、上下、前后三個方向的直線運動,被刀具切削成形,變為最終的工件。但是三軸機床有著嚴重的局限性,因為物料在機床上并非可以進行左右、上下、前后三個維度的運動,而只是可以在起始位置進行三條直線六個方向的運動,因此復雜的斜面、曲面及各類迂回百折啊九淺一深啊的加工,只能依靠調整物料擺放位置及角度,多次裝夾,多次開機來實現。這不僅需要反復操作,耗時耗力(還要考慮調整角度使用的夾具成本),還需要人工參與(有時甚至需要在下機床之后人手上銼刀),難以達到標準的精確度,決非工業生產可用。90 年代初,中美好基友時期,美國專家赴中國指導戰斗機的制造,驚異地發現:「啊!你們國家的每臺發動機都不一樣!」工業生產的標準和精確,對于中國這個現代工業起步如此之晚的后輩,說出來真的全是淚。

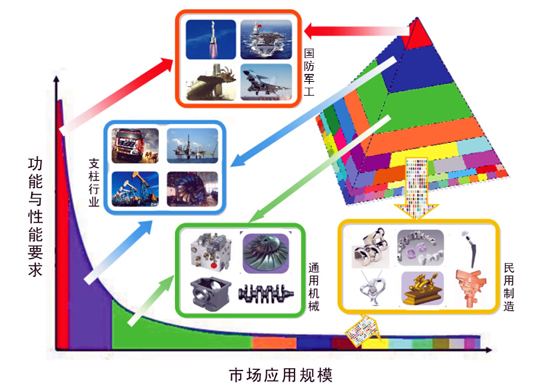

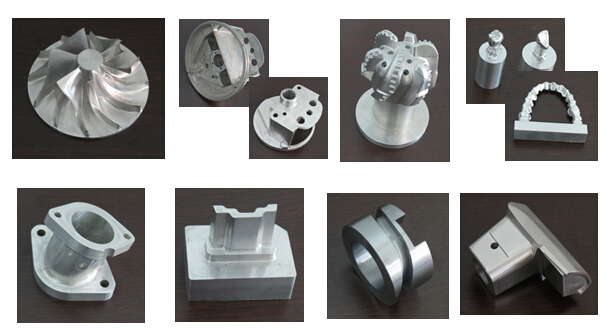

各大工業國于上世紀便在高精度的工件生產上放棄了傳統的三軸機床,改用五軸聯動機床。五軸聯動機床在三個線速度的基礎上增加了兩個角速度,這就確保了物料在機床上的自由運動,使得復雜曲面的構造成為可能;況且,五軸聯動使一次裝夾下的任意曲面加工得以實現,保證了高效率和高精度。一些氣密需求(如人造心血管)、抗高壓需求(如泵機缸體)、防噪需求(如潛艇螺旋槳)等對精度要求較高的工件,或者本身形狀詭異(如船只葉輪、發電機轉子)的工件,基本上完全依賴五軸聯動機床的加工。在航空、航天、軍事、科研、精密器械、高精醫療設備等行業,五軸聯動機床都起到不可替代的作用。

工業差距

巴黎統籌委員會,Coordinating Committee for Multilateral Export Controls,縮寫為 CoCom,簡稱巴統,正式名稱為輸出管制統籌委員會,是二戰結束后的冷戰時期,西方發達國家建立的一個針對社會主義國家實行禁運和貿易限制的,不對外公開的,沒有條約的非正式國際組織。巴黎統籌委員會于 1994 年 3 月 31 日正式宣布解散,它所制定的禁運物品列表后來被瓦森納協定所繼承,并延續至今。瓦森納協定管制的貿易物資主要為武器及軍商兩用貨品,現時簽署國包括英法德美日俄等 40 余個發達工業國,受限制的貿易對象為朝鮮、伊拉克、中國等。

當然,熟稔國際政治的人都打心里明白,沒有永恒的原則,只有永恒的利益。誰不知道經濟增量嚇人的中國是大金主?所以多軸數控機床還是……嗯……經常被出口到中國的——如果真的是這樣,中國的制造業早樂得飛起了。出口到中國的多軸數控機床,往往接受了以下一種或多種處理:①預置程式并無法修改,只能用來生產限定規格的限定工件;②固定在某處并保持定位系統聯網,一旦斷網或位置改變,將遭到突擊檢查及起訴;③功能或性能受限,成為遭受閹割的半殘。此外,國外出口方也持有不定時赴廠檢查的權利,一旦發現機床用于購買協議規定之外的用途……自行腦補吧。

在聰明的商人眼里,這當然不是問題——買不來設備,可以買工序嘛。一定需要多軸數控機床才可生產的工件,外包不就好了?哦,你說國外人力成本高,進口這些工件很貴?那我用手里的三軸機床出個粗模,再運到日本用五軸加工下不就得了?OK. 舉個栗子,某柴油機部件,出鋼出力出設計的中國廠方,三軸削個胚子出來,賣到日本,一個 20 塊錢;日本用「可惜你沒有」的多軸數控機床搞一下,賣回來,一個 150 塊。有沒有一種被完爆的感覺?

如果你仍然覺得這些離你的生活太遙遠,并且開始秉持著懷疑精神思考某些工件有沒有替代品,或者某些復雜機械本身有多重要的話……國內假牙一顆多少錢?幾百到幾千吧。材料簡單,也不存在所謂設計問題,隨便換幾顆牙就萬八千的消費,生活中精打細算的你,不覺得這個價格有點兒怪嗎?考慮一下假牙雖然不用設計但是非常復雜的表面形狀——沒錯,假牙也是依靠高端機床才做得出來的。淚流滿面。

那么接下來的問題就是,國內為什么沒有五軸聯動技術。

數字控制

也曾有中國廠家制造了偽•四軸聯動機床,一個角速度倒是有了,但是不能與三個線速度同時動起來。這種設計僅僅省去了多次裝夾的一部分麻煩,仍然不能借助完美的運動軌跡刨削出復雜的曲面。類似的微創新倒是比較容易,可惜意義非常小。

從軟硬件的角度講,機床分為兩部分,數控系統和床體,床體部分包括刀頭、轉臺等。從三軸到五軸,床體本身自然是有變化,軟件部分更是復雜了很多倍。試想,三軸機床,推推拉拉,一切一刮,經驗老道的工人師傅分分鐘帶你上路,而加上四軸五軸的旋轉跳躍我閉著眼……似乎就非人力所能及了。

中國機床的弱,不在于床體,而在于 NC((Numerical Control,數字控制,簡稱數控)。說直白點兒,就是用于加工各種工件的程序。程序主要部分是五軸分別的運動軌跡,由大量的坐標系組成。靠人類大腦一條條寫基本是不可能的,效率太低。因此,根據模型結構自動生成大量坐標的步驟很重要,這就需要一臺能夠測量五坐標的機器,以及一套算法。當然,有了測量和計算還是不夠的,加工方式那么多,又不是全用球頭銑刀:金屬切削機床、輕型銑削機、激光切割機、電火花加工機、拋光加工機、激光強化機,它們都有五軸聯動的潛力,都需要相應的程序指揮才能動起來。

看到這里,各位碼農,產品,互聯網人,還覺得這篇文投錯網站了嗎?

數控機床領域,國貨在世界所占市場份額不足 1%,就算在自己國家也不到 5%。中國每年生產的機床,數控化率不到一半兒,與發達國家 70% 以上的水平存在很大差距——這還只是增量,如果考慮到大量工廠仍在使用傳統設備,中國存量機床的數控化率恐怕不會超過 20%。其中,高端數控機床基本完全依賴進口,從日本的進口量占到三分之一強——當然,高端數控系統方面,日本和德國的少數企業,在國際上本來就是壟斷,這個領域的第一梯隊,就連美國人也沒擠進去。

拿美國來說,要人有人,要錢有錢,要市場有市場,這東西還做不好,那只能理解為不想做。

與可以售賣應用或者可以在網站打廣告的互聯網產業相比,制造業從初創到盈利的環節……太多了。利用數控機床的制造業,工序流程大體如下:

CAID(計算機輔助工業設計):包括形態設計、色彩設計、裝飾設計、人機設計、綠色設計和設計評價等。

CAD(計算機輔助設計):包括數字化二/三維造型設計、三維虛擬裝配驗證、虛擬數字化力學結構分析等。

CAPP(計算機輔助工藝規劃):包括工序選擇、設備選擇、工具選擇、加工工步設計、柔性制造流程設計等。

CAM(計算機輔助制造):包括加工刀路軌跡規劃、數控加工程序生成等。

CNC(數控加工):包括采用各種數控機床完成工件加工、柔性生產線管理、工件運送、加工過程狀態監測、協同加工信息傳遞等。

檢測:包括各工序完成后的檢驗、最終檢驗、各級檢驗結果的信息反饋等。

要做一個最小可用品出來,這六步不能親力親為獨立完成,算什么「可用」?這些都做到后,又哪兒來的「小」?

裝備制造業前期投入太大,啟動太重,收益又太慢,一家初創企業沒有幾年積累,不燒上幾千萬上億元,想在這個領域出點兒成就恐怕不太可能,更別提在最終品出來前怎么占領市場了。這一點兒也不經濟,一點兒也沒有互聯網和金融的美感,一點兒也不 lean startup.

然而,工業是一國的重要命脈,對于大國就更是如此。而工業的基礎便是裝備制造,這一行不發展,工業又如何走得更遠?

誰都不愛搞的公路、鐵路建設,現金需求巨大,工程周期長得嚇人,至于盈利——好吧,用「商業模式」這個詞——只剩呵呵。然而誰都知道,貧窮落后之地往往交通不利,而公路鐵路鋪到哪里,哪里的經濟就向好。鋪路,正是一種對基建企業來說極其吃力不討好,對整個經濟環境又極其有利的行為。

何止企業,這種項目,投資人也喜歡不上啊。你跟我說,技術含量極高,市場極其廣大,還有啥利國利民的情懷,然后你告訴我,可能 5 年后盈利吧——我直接就聽不下去了好嗎。

實際上,我知道一家國內企業,在 2004 年開始研究五軸聯動機床,08 年才出第一臺樣機,然后直到今年——10 年了各位親——還沒進入打開市場的節奏。

但是我很欣賞他們,正如我也很欣賞十河信二,正如我也很欣賞劉志軍。

先驅之痛

東京-大阪新干線是十河信二力排眾議推進的工程。因為預算過高,顯然不可能通過國會審核,十河信二上報的預算連全部工程款的一半都不到。后來,十河信二連哄帶騙,用上各種合法的非法的手段募資,也難以支撐龐大的工程開銷,并于內幕曝光之后黯然離職。工程的后半,日本政府出于對日本信用形象的考慮,撥巨額財政將新干線建設完成。

1964 年 10 月 1 日,東京奧運會開幕前夕,新干線宣布通車。早已在 1 年前下臺的原日本國有鐵道總裁十河信二并未受邀出席,只好在家看電視轉播。多少年后,新干線與富士山一樣成為了日本國家的象征,而十河信二也被譽為「新干線之父」,愛媛縣西條市的十河信二紀念館中靜靜地陳列著他的遺物。

至于劉志軍,因為眾所周知的問題,在此不作過多評論。但是中國高鐵成就日益顯現,高鐵開始出口到土耳其、印度甚至英國,京滬高鐵也已盈利的今天,劉志軍即便知道這一切,又能怎樣呢?

時下的很多獲投公司令我發覺,投資市場顯然偏好輕啟動快收益的項目,而很多投資人和投資機構嘴上說的「看重市場潛力」「不在乎短期財務指標」往往經不起 5 年、10 年的凈投入無產出考驗。這樣的市場可否稱為「浮躁」?我并不這樣認為。趨利避害、看重時間價值是資本的天性,重啟動長周期的項目不受資本青睞,也是意料之中。

所幸從來都有不放棄的先驅者,中國的一些高端數控機床研發企業,也已獲得各類科技或創新獎項,并位列國家火炬計劃。投資人如果能通過此文看到基礎裝備制造業的巨大潛在市場,或稍微理解該產業的艱難處境,也便是各種意義上的幸運了。

手機資訊

手機資訊 官方微信

官方微信

豫公網安備41019702003646號

豫公網安備41019702003646號