金剛石價格高昂,代表著無窮的財富;

金剛石珍貴稀有,代表著尊貴的身份和地位;

金剛石純凈透明,代表著純潔無私,矢志不渝的愛情;

金剛石堅硬永恒,代表著忠貞不二,承諾永恒的婚姻。

金剛石光彩奪目,俘獲了多少人心;又有多少人為了這片光芒前仆后繼,為之癡狂?

今天輕松一下,不講理論,講故事!以下是編者搜尋到的幾個有趣的小故事分享給大家。

佛像上的寶石不翼而飛

從前,印度的一個廟里有一尊佛像,佛像的前額裝飾著一顆大寶石,光芒四射。許多世界旅行家看到它都會發出贊嘆,名聲很快傳遍了世界。

當寶石的名聲傳到英國王宮的時候,大臣們紛紛議論,認為這顆寶石應該裝飾在英國國王的王冠上。于是,英國的軍艦就不遠萬里去印度“訪問”。

英國是個大國,印度自然要擺酒設宴熱情招待來使,哪知道來訪者“醉翁之意不在酒”,暗中派人把佛像上的寶石換成了一顆玻璃珠,然后將那顆寶石藏在軍艦船艙里,并匆忙向印度政府告別。

當英國的軍官回到軍艦上準備啟航時,突然發現偷來的寶石不翼而飛了,軍官們都驚呆了,誰又偷走了這顆寶石呢?他們立即對船上所有人進行搜查,結果一無所獲。就這樣,他們“竹籃打水一場空”,只好失望的回了國。

這是怎么回事呢?

原來,那時候俄國駐英國的公使是奧爾洛夫伯爵,他家里有個英國醫生,多次向他提到印度佛像上寶石的事,并說用這顆寶石來裝飾俄國女皇的王冠再好不過了。于是,倆人密謀,當英國的艦隊去印度訪問的時候,英國醫生的兒子也報名參加。當艦隊來到印度得到寶石后,醫生的兒子便同看守寶石的士兵商議,將那寶石藏起來,等事成以后兩人平分。

寶石被藏在哪里去了呢?正好那個士兵的腿上有個傷口,醫生的兒子就將寶石縫到士兵的傷口里。就這樣,他們輕而易舉地躲過了船上的搜查。兩年后,這場軒然大波平息之后,他倆便把寶石賣給了俄國。

來源:王恩《科學24小時》2011年第09期 金剛石的故事

法國化學家莫瓦桑和人造金剛石的故事

在大自然中,金剛石以極少的礦藏量深埋在地下。偏偏是這種少得出奇的金剛石具有世界萬物中獨一無二的特性:它是自然界中最硬的礦石。這一特性,使它具有廣泛的社會用途:有人將它鑲嵌在金光閃閃的戒指、耳環等首飾中,以象征堅貞不渝的愛情;有人把它制成鋒利無比的金剛鉆,用來切割鋼鐵、玻璃等。

可是,儲量如此稀缺的金剛石,遠遠滿足不了社會對它的巨大需求。渴望擁有金剛石的人往往會天真地想,要是有一天金剛石能成為大量存在的物品,那該多好!

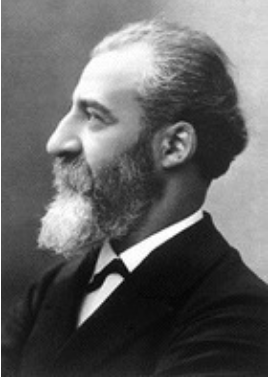

莫瓦桑是法國一位頗負盛名的化學家。1886年,莫瓦桑首先制取了單質氟。6年后,他又發明了高溫電爐。莫瓦桑是一位興趣廣泛且能在廣闊的科學領域任意馳騁的科學家,在科學的道路上,他一如既往地孜孜進取。

有一次,莫瓦桑準備進行一項化學實驗,需要用一種鑲有金剛石的特殊器具, 這種器具非常昂貴,他們都非常愛護,然而,當需要用到的時候卻發現早已被小偷偷走了。

這樁意外使莫瓦桑萌生了一個念頭:“天然金剛石如此稀少而昂貴,如果能人工制造金剛石就太好了!”

可這談何容易!作為化學家,莫瓦桑心里最清楚:“點石成金”這不過是美好的神話。要想制造金剛石首先要弄清楚金剛石的主要成分并了解它是怎樣形成的。

翻閱了許多資料后,莫瓦桑了解到,金剛石的主要成分是碳。至于它是如何形成的,在這方面研究的成果很少,只有德布雷曾提出金剛石是在高溫高壓下形成的。

緊接著莫瓦桑想到,要人工制造金剛石,得有可供加工的原材料。選什么材料才合適呢?還從未有人作過這方面的嘗試,看來,一切要靠自己摸索了。

有一回,有機化學家和礦物學家查理·弗里德爾在法國科學院作了一個關于隕石研究的報告,莫瓦桑也參加了。在報告中,在查理·弗里德爾說:“隕石實際上是大鐵塊,它里面含有極多的金剛石晶體。”

聽到這兒,莫瓦桑猛地想到:石墨礦中也常混有極微量的金剛石晶體,那么,在隕石和石墨礦的形成過程中,是否可以產生金剛石晶體呢?

到這里,莫瓦桑頭腦中出現了制取人造金剛石的設想。他對助手們說:“金剛石的主要成分是碳。隕石里含有大量金剛石,而隕石的主要成分是鐵。我們的實驗計劃是:把程序倒過去,把鐵熔化,加進碳,使碳處在高溫高壓狀態下,看能不能生成金剛石?”

這個思路是非常正確的,但科學家對于“高壓”到底應該高到什么程度是沒有概念的。莫瓦桑提出了一種實驗方案,他將石墨與融化的鐵水混在一起,借助凝固的鐵對石墨進行加壓。于是莫瓦桑和助手燒了一爐又一爐的鐵水進行實驗,卻只能得到一些淤泥狀的石墨,沒法得到亮閃閃的金剛石。

莫瓦桑堅信自己的思路是正確的,于是讓助手一直燒下去。終于在1893年,莫瓦桑得到了一小塊黑色的金剛石。莫瓦桑欣喜若狂,馬上把這個成就上報了法國科學院。科學院也欣喜若狂,馬上把這個成就通報給了全世界。這是真正意義上的“點石成金”啊,全世界為之沸騰,于是莫瓦桑名聲大噪,成為了那個時代科學界耀眼的明星。

1906年,諾貝爾獎以5票對4票、1票棄權的投票結果,將諾貝爾化學獎頒發給了莫瓦桑。當然了,諾貝爾獎一般都是獎勵已經經歷幾十年沉淀的成果,所以委員會宣稱的獲獎原因是莫瓦桑在制取氟單質方面的貢獻。當然這項工作也非常偉大,為了制備出單質氟,化學界前后一共經歷了六七十年的時間。不少化學家為之損害了健康,甚至獻出了自己的生命,可以稱為化學發展史中一段悲壯的歷程。不過從投票結果來看,很難說是“人造金剛石”這個成就對評委會產生很大了的影響。事實上,在頒獎典禮的演講中,就連莫瓦桑本人也一直在討論金剛石的事情。

一年后,也就是1907年,莫瓦桑在一生的榮光和世人的敬仰中與世長辭。

但莫瓦桑去世后,形勢急轉直下。科學家逐漸認識到,鐵水凝固能夠提供的壓力其實遠不足以讓石墨結晶成為金剛石,那么莫瓦桑的“人造金剛石”是哪里來的呢?

人們通過各種途徑去了解當時的情況,有消息指出莫瓦桑的助手當年一爐一爐燒鐵水實在是煩透了,但又無法讓老板改變心意。于是他偷偷扔了一小塊金剛石進去,假裝是石墨結晶出來的。

這個說法目前看也不能令人信服,從1893年宣稱獲得金剛石到1907年莫瓦桑辭世,這中間大約14年的光景。14年啊,合成金剛石的科學意義和由此帶來的名利,莫瓦桑真能將這個實驗棄之不顧?即便他不在意名利,那些在意名利而未能成功獲得金剛石的科學家就沒有和他夠交情因而會當面詢問的?就算是助手一直在做實驗蒙他,助手哪去弄那么多金剛石去?將這天大的騙局歸咎于一個無名的助手,似乎很難令人信服。

事情的真相如何,今天已經無從考證。雖然憑借制取氟單質的成就,莫瓦桑獲諾貝爾獎應該也是遲早的事,但如果沒有金剛石這回事,很可能莫瓦桑就沒機會獲獎了,畢竟他獲獎后第二年就去世,而諾貝爾獎要求頒發對象必須在世。

莫瓦桑獲得了諾貝爾化學獎,而他擊敗的對手是大名鼎鼎的門捷列夫,1906年評審諾貝爾獎時,5:4中的那4票是投給門捷列夫的,而門捷列夫也在第二年(1907年)離世。

門捷列夫也是史上最偉大的化學家之一,與諾貝爾獎失之交臂,也許是命中注定,是門捷列夫的遺憾,也是諾貝爾獎的遺憾。

手機資訊

手機資訊 官方微信

官方微信

豫公網安備41019702003646號

豫公網安備41019702003646號