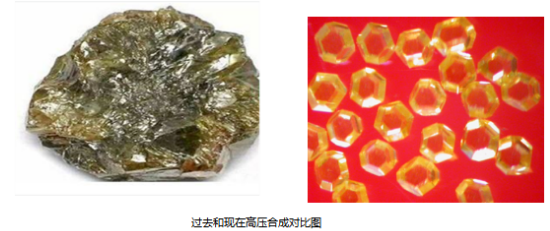

關于人造金剛石,業內人士常調侃道:誕生于海外,發揚于中國。

1963年12月6日,中國第一顆人造金剛石在華夏大地誕生。時過境遷,憑借國人的努力,運用自主創新的先進的技術優勢,我國現已成為全球人造金剛石第一生產大國,產量占全球總產量的90%以上。

如今,作為工業金剛石強國,我國超硬材料系列應有盡有,普通工具和尖端工具也取得了長足進步,真正實現了“人定勝天”立志的初心,僅有極少量高端產品被國外占有或平起平坐。

近60年以來,人們以各種方式回望跌宕起伏的歷史風云,驚嘆于我國超硬材料行業的高速發展歷程。

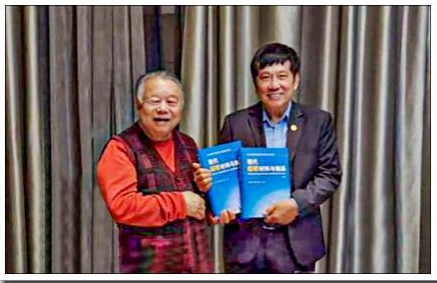

“中國既是超硬材料大國也是強國!”作為我國超硬材料行業先驅之一的方嘯虎教授對此也頗為感慨。初次見面,其友善且直爽的性格感染了在場的每一個人。

從科研到生產,再到教書育人,方嘯虎數十年如一日地堅守在超硬材料領域的第一線。簡單如“敬業”一詞遠不足以概括其人生之路,在他的豁達開朗之下,是九轉曲折的事業命途。

午后斜陽射到用了很久的辦公桌上,84歲的方老教授坐在桌前,仰首細細回憶著,思緒輕輕翻開了那年夏天的第一頁。

1、迎難而上,轉攻保密課題

“那個年代不像現在可以‘雙向選擇’,國家急需,就是我的任務。”

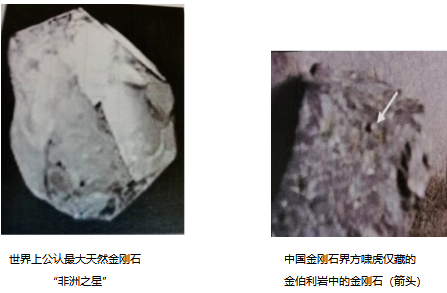

回顧19世紀中期以來,我國國民經濟快速發展,高硬度、難加工材料不斷出現,機械加工、地質勘探、石油開采、冶金、電子工業和軍工系統對金剛石的需求日益增多。然而,我國天然金剛石礦藏極其匱乏,進口情況更趨于絕望。

1963年,方嘯虎以合肥工業大學地質系同年級七個班近200人的最佳成績,分配到了北京,在冶金部北京地質研究所工作。

短短7年里,他從礦床室依次調任至巖礦室、勘探室。其中,還有一年零七個月的時間在積極申請到山西天鎮縣勞動鍛煉。提及此事,方嘯虎印象頗深,當年干遍了北方所有農活的他,還獲得過“勞動鍛煉先進者”稱號。

科研上,他通過對超基性巖的研究,獲得新的礦物亞種鉑礦-鋨銥釕礦;用“物相方法”確定“中-重稀土”為獨立礦床。此方法還被上級認定為稀土礦床儲量的計算依據,填補了我國沒有中-稀土礦床的空白。

數年間,方嘯虎帶領研發團隊共同完成了兩項國家級“會戰”項目,其中“中-重稀土礦床”作為后續繼續尋找稀土礦床的主要方法,經1969年查定開采后,直到2015年查閱資料仍具有千億元以上的價值。

1970年,上級組織找到方嘯虎,將一項“保密課題”交予他。正是這次臨危受命,讓原本從事礦物工作的方嘯虎,“投身”超硬材料行業。

我國超硬材料行業先驅之一方嘯虎

“這一改,就改變了方嘯虎的人生方向!”對此,方嘯虎的領導也時常感慨不已。

他肩負重任,不僅要完成滿足勘探室所需的“人造金剛石鉆探技術”所需一切金剛石,還要承擔起冶金部金剛石產業的培訓任務。

“當時全國分六大區,冶金部決定每個大區都要有一個金剛石廠,每個廠都要到院里進行3-6個月培訓,必需教會他們金剛石、鉆頭、電鍍擴孔器的制作工藝,有條件的還要給他們講基礎和理論課。”方嘯虎對《大國之材》解釋道。

時過境遷,研發隊伍從最初的7、8人,逐漸發展成可支撐整個研究室的半壁江山,每年可完成大大小小的課題8個。

但方嘯虎未曾想到,由于超硬材料領域正在展開的“一盤大棋”,自己不得不離開這個堅守了8年的小團隊。

2、調令使然,輾轉奮戰多地

1977年4月底,一紙調令,方嘯虎坐著當時廠里最好的“吉普車”,來到桂林籌建金剛石總廠(籌)。

“這是一個只有幾百人的小廠,門前有一條石子馬路。全廠一概是平房,路是泥巴路,只有一條四米寬的小水泥路,直通煉鋼車間的。”方嘯虎記憶中的原金剛石總廠,簡陋得蓽門蓬戶,無法形容。

到任后,廠里只有兩臺剛做好的金剛石專用壓機。方嘯虎做的第一件事就是花錢買大到各種生產用器材,小到燒杯、試劑、表面皿等,前后總共花了3萬多元“巨款”,才把所需用品基本添置免強夠用。

廠里的老書記張金遲得知此事后,頗感心疼,語重心長地對方嘯虎說,“嘯虎啊,我們是個小廠,錢是很緊的,不像你們北京來的大研究院,用錢一定要精打細算。”老書記的話非但沒有打擊到方嘯虎,反而激發了這位年輕人的斗志。“張書記,從進廠門我就感受到廠很窮,但到年底咱們一定把它賺回來!”

后來,在職工的共同努力下,建廠18年以來年均利潤0.5萬元的修配廠,發展成桂林金剛石總廠,連續實現30%以上的利潤增長,產值不斷攀升。不出幾年,方嘯虎帶領的車間所產利潤就超過了全廠其他車間的利潤之和。

短短六七年間,方嘯虎所在的車間從十幾個人發展成為占全廠一半人數的大車間。后來經過三輪民意測驗,局里決定讓他直接擔任廠長(正處級)。再三推辭無果后,方嘯虎只好順應民心,接下重任,帶領全廠邁向新的階段。

“要當就要當個好廠長!”這是方嘯虎當初接過接力棒時,暗自許下的承諾。

經過兩屆努力,桂林金剛石總廠一舉斬獲了“全國十大金剛石廠”、“全國七大金剛石鉆頭生產廠”、“廣西壯族自治區區級先進企業”“自治區級對外出口百強企業”等稱號。拳頭產品金剛石鉆頭在地質部全國統計中始終保持綜合鉆探“米”成本第一名,并在有色系統鉆頭競賽中,連續多年名列前茅。

琳瑯滿目的各種金剛石鉆頭

1991年末,正當金剛石總廠發展得熱火朝天之際,方嘯虎再一次接到正式調令,要求離開桂林廠去往更遠的地方——浙江杭州。

臨別之時,全廠上下一百多人前來為他送行。“大家的心情都很沉重,不少人流下了淚水,我也被感動得淚水往肚里流。”講到此處時,方嘯虎強忍心中的留戀。

隨后,浙江省杭州兩個集團公司聯合以人才引進的方式,將方嘯虎調往省工藝品進口集團和江南貿工集團公司。三年間,方嘯虎一邊做籌劃,一邊利用過春節時間編寫講義,培訓技術工人。在他的指導下,公司產品經技術改進,產量質量猛增。

1994年,伴隨著吹得愈發強勁的改革春風,方嘯虎開始重新思考人生的安排。此后數年,他經年累月四處奔波,北到吉林,南至福建,東到東營,西至甘肅、云南,為數十家企業提供授課咨詢服務,其中有的成為國內主要骨干企業。

3、腳踏實地,用實踐探索真知

“中國既是超硬材料大國也是強國!”

上世紀90年代中期,據不完全統計,全國有600-700家企業,每培養1-2個合成工,就能幫扶一家新生企業。短時間內,一場遍地開花的“金剛石運動”普及到整個中東部。

進入21世紀,我國超硬材料及制品行業更是乘風而上,在河南等省份已形成了以骨干企業的龍頭,聚集了大批中小科技型企業的發展群體。

彼時,國內如中南鉆石、黃河旋風等頭部企業已成為我國超硬材料領域的代表,部分中小企業隨著市場競爭的愈演愈烈,被迫卷入時代的洪流中。

方嘯虎曾服務過的全球最大金剛石企業

目前有4000余臺大壓機,圖為在400臺壓機車間留影

業內當時還流傳著一句話,“有錢就能買壓機,有壓機就能賺錢。”但方嘯虎并不認同,“哪有那么容易,倘若真那么容易,還要專家做什么?”后來大量的企業退出行業,證明了他的論斷。

是非經過不知難。一路走來,或許只有那個時代的人才明白,中國超硬材料領域能獲得如今的成績是多么的不容易。“當年他們真的是腳踏實地一點一滴,摸爬滾打,摸索出來的。”方嘯虎夫人如是評價。

1970年,方嘯虎受命來到鄭州勘探室當領隊。得此消息,中國首位探礦工程師楊春發先生曾專程從北京趕往鄭州,在一片黃土地上,二人席地而坐。“老方,所里派你到鄭州來帶隊。這項政治任務,只能做好,不能失敗!”恩師的一席話,讓方嘯虎至今難忘。

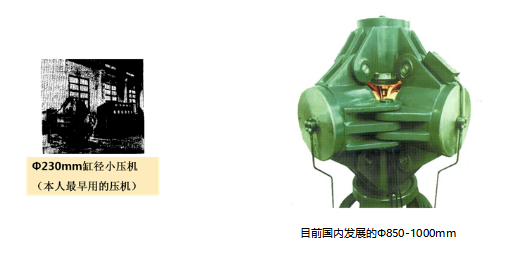

由于我國初期的壓機普遍較小,合成塊只有28*28*28mm,合成腔體最大為Φ10mm,一次只能得到0.8-1.1ct,生產出的金剛石質量并不理想。

其中,腔體是形成高壓技術中一個重要且復雜的問題,但由于高溫高壓體系形成過程問題很多,困難重重,對高溫高壓合成金剛石理論認識不足,合成設備和工藝理論不匹配,加之當時主要耗材——硬質合金頂錘質量不過關,幾乎沒人愿意貿然更改體系的設置。

在首創新工藝鋃嵌Φ380mm特大水電鉆頭

起跑就是沖刺,開局就是決戰。為了改變當前的困境,方嘯虎決定從腔體下手。期間,他還前往濟南找到壓機設備的主設計師陸乃琨。“正好他們有一臺壓機在做空載試驗,已經壓到15萬次,準備壓到18萬次停止試驗,這給了我極大的信心!”方嘯虎激動地回憶道。

經過嚴密的科學計算,方嘯虎從頂錘到葉蠟石塊,設計出腔體大小的新方案,并對合成工藝進行了全方位的調整。經過反復試驗后,腔體從與原來的Φ10mm擴大至Φ18mm。作為“小口徑金剛石鉆探技術”申報的一個重要組成之一,該成果獲得了1978年“全國科學大會獎”和1985年“全國科技進步一等獎”。

在后續的推廣使用中,由于腔體的不斷擴大,極大地提高了產量和質量。高品質的金剛石產量增加了4倍多,在普通磨料中,最高提高了6-7倍,實現了一臺設備變為多臺的效果,經濟效益極為可觀。

70年代伊始,業內關于發展六面頂壓機還是兩面頂壓機的爭議就一直持續不休。進入改革開放如火如荼時期,引進國外兩面頂壓機的聲音更是此起彼伏。

“本人是中國六面頂壓機的忠實堅持者、敬業者。”每每回想起當年的決定,方嘯虎總是既堅定又從容。他竟然放棄了當年出國極度不易的良機。

方嘯虎結合多年的實踐經驗,毅然選擇了具有中國特色與自主知識產權的六面頂壓機,提出“發展六面頂壓機長處,吸收兩面頂壓機優勢”的原則,為后續六面頂壓機大型化打下了實踐和理論的良好基礎,并為六面頂壓機不斷擴大腔體、片狀觸媒替代粉末觸媒、間接加熱合成工藝做出卓有成效的探索。

目前,我國六面頂壓機大型化的數量已達到9000余臺,成為我國特色的高壓專用設備之一,至今仍有增長的趨勢。

4、打不倒的“老虎”

總有年輕人問方嘯虎一個問題:超硬材料到底是個什么樣的行業?

“一個永不過時的朝陽行業,一顆永遠不落的太陽!”方老的回答擲地有聲。

回望過去50余載,方嘯虎致力于推動中國超硬材料及制品發展的初心從未改變,但由于種種原因,總在離實現目標就差臨門一腳時出現變數。

前半生坎坷的事業之路,讓方嘯虎一度覺得自己是“事業不幸者”。可即便如此,他始終懷揣著動力與信心:“無論怎樣的孤軍作戰,只要有一小丁點土和一小口水,我就要活著,把最不利的條件變成有利條件。”

方嘯虎在超硬材料領域的探索精神值得推崇和敬佩,套用全國人大代表、中央委員李振潛(曾是他的直接領導)的話來說便是,“方嘯虎是一只打不倒的老虎”。

如今,中國超硬材料行業進入史無前例的高速發展時期,站在新的歷史轉折點,行業需要找到新目標,而以人造金剛石為代表的超硬材料迭代更新速度快,若不及時儲備人才與技術,終有一天也將“泯然眾人矣”。

作為中國第一代人造金剛石與工具的先行者之一,方嘯虎對我國超硬材料行業的未來發展之路尤為關切。“不要只埋頭干活,還要多看看路。”中國探礦工程專業的創始人、學科奠基人李世忠老先生的告誡,方嘯虎言尤在耳。

近20年來,方嘯虎已主導完成人造金剛石、超硬材料及制品方面的專著共近10部,將超硬材料科研成果和實踐經驗與行業共享,為后輩指路。其中,由浙江大學出版的《現代超硬材料與制品》(2011年版),還得到了時值89歲高齡的材料屆泰斗師昌緒院士的親筆題詞。

方嘯虎向全球靜態高壓創始人美國院士、中國外籍院士

毛河光先生贈送自己的專著

而今耄耋之年的方嘯虎,仍筆耕不輟,指導新生研究力量,曾擔任(現擔任)中南大學、北京科技大學、湖南大學、山東大學、中國礦業大學、河南工業大學等多所高校的兼職教授(客座教授),培養了十多名博士、碩士,為我國超硬材料工業的發展發光發熱。

“或許原來最好的條件,能夠成就我更大的事業。但只要不愧對人生,又何妨!現在可以對國家、對行業有所貢獻,我就很知足了。”

采訪臨近結束,方嘯虎對中國超硬材料寄予厚望,特別告訴《大國之材》:“一定要把超硬材料和制品的話語權掌握在中國人的手中;超硬材料行業一定要有自己的理論和人才;中國的金剛石功能性材料決不能輸在起跑線上。”

【個人簡介】

方嘯虎,教授級高級工程師,北京科技大學、中南工業大學、湖南大學等兼職教授,碩士生和博士生導師,浙江大學(兼職)博士后導師。廣西壯族自治區學科帶頭人,1998年獲國務院津貼。國務院考委會通過(全國第四批)。現任中國地質學會礦山地質專委會副主任(2010年授予“中國地質學會礦山地質專委會名譽主任”),中國材料研究學會超硬材料專業委員會顧問,全國超硬材料專家技術委員會委員;

中國有色金屬工業總公司“先進工作者”、中國物理學會“先進工作者”。曾帶領廣西桂林金剛石總廠獲廣西壯族自治區“百強企業”,廣西壯族自治區級“區級先進企業”;獲兩項“部優質產品”、三項“省優質產品”;一項省級創新產品“百花獎”等。

《超硬材料工程》雜志編委會編委,《磨料磨具》雜志編委會顧問團顧問,工業金剛石信息網專家委員會顧問。主編或編著《超硬材料基礎與標準》、《中國超硬材料新技術與進展》等約500萬字論著,主要參編論著,任顧問或副主任4部。發表論文170余篇。獲批專利26項。對合成優質金剛石、提高產量、質量、降低消耗及新超硬材料研究、以及地球科學等方面都具有較為重要的指導意義和科學價值。

手機資訊

手機資訊 官方微信

官方微信

豫公網安備41019702003646號

豫公網安備41019702003646號