隨著人們生活水平的提高,大眾的環保意識逐漸增強,對清潔能源的需求也日益凸顯。目前我國可再生能源年開發利用量僅占能源消費總量的約26%,仍有巨大的開發空間。核能是人類最具希望的新能源之一,發達國家的核能利用率已超過40%,而我國只占不到3%。

人們開發核能的途徑有兩條:一是重元素的裂變,如鈾的裂變;二是輕元素的聚變,如氘、氚、鋰等。重元素的裂變技術,己得到實際性的應用,但重元素具有放射性,日本福島核電站的教訓讓人們談核色變。相比之下,輕元素的聚變技術無污染,原料來源豐富,蘊含著巨大潛力。

氘和氚都是氫的同位素。它們的原子核可以在一定的條件下,互相碰撞聚合成較重的原子核-氦核,同時釋放出巨大的核能(E=MC2)。據計算,每升海水中含有 0.03克氘。這0.03克氘聚變時釋放出的能量相當于300升汽油燃燒的熱量。海水的總體積為13.7億立方公里,共含有幾億億公斤氘。這些氘聚變所釋放的能量,可以保證人類上百億年的能源消耗。

然而氘-氚的核聚變反應,需要在上千萬度乃至上億度的高溫下進行。這樣的反應,已經在氫彈(鋰聚變)上得以實現。然而這一過程是不受控制的,產生可控核聚變需要的條件非常苛刻。我們的太陽就是靠核聚變反應來給太陽系帶來光和熱的,其中心溫度達到1500萬攝氏度,另外還有巨大的壓力能使核聚變正常反應,而地球上無法獲得巨大的壓力,只能通過提高溫度來彌補,不過這樣一來溫度要到上億度才行。核聚變如此高的溫度沒有一種固體物質能夠承受,只能靠強大的磁場來約束。此外,這么高的溫度,核反應的點火也成為問題,一般采用能夠輸出兆瓦級功率的微波回旋管或激光束實現。

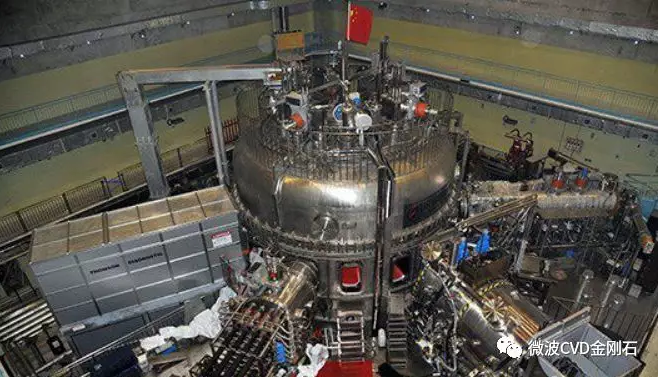

核聚變反應堆

目前世界上能夠完成可控核聚變的裝置之一是”托卡馬克核聚變堆“,也稱超導托卡馬克可控熱核聚變堆,俗稱“人造太陽“,其內部溫度可高達5億度,是太陽內部溫度的30多倍,由前蘇聯科學家于上世紀50年代發明。2006年,我過新一代熱核聚變裝置EAST首次成功完成放電實驗,EAST成為世界上第一個建成并真正運行的全超導非圓截面核聚變實驗裝置。

核聚變堆點火時需要產生與傳輸高達數十兆瓦的微波能量,由于產生和傳輸的功率很高,傳統的損耗高,熱導率低的藍寶石、BeO等微波窗口材料已不能滿足聚變堆對微波窗口的性能要求。高品質金剛石膜材料因其微波介電損耗低(是藍寶石的十分之一),熱導率高(是藍寶石的50倍),自然成為了極佳的聚變堆微波窗口材料。目前國際上聚變堆技術已廣泛采用了由高品質金剛石膜制造的高功率微波窗口。

國外制造的金剛石膜微波窗口

聚變堆用高功率微波窗口要求金剛石膜直徑達到3-6英寸,厚度超過1.8mm,同時要求其具有高的熱導率以及低的介電損耗。這些特點對金剛石膜的制備技術提出了很高的要求,目前只有采用915MHz高功率微波CVD技術才能實現。

令人遺憾的是,雖然早在2001年元素六就報道了其商業化的直徑119mm的高功率毫米波傳輸窗口,但直到今天我國仍然不具備這一能力。據悉,2012年,為適應聚變堆技術的高速發展,我國的EAST計劃向國外定購了四片金剛石膜微波窗口,合同總金額達448萬元。

造成這一現狀的原因是我國高功率微波CVD金剛石膜制備技術的落后。國內近年來雖然在2.45GHz微波CVD技術方面取得了較大進展,但在915 MHz高功率微波CVD技術研究方面卻一直處于空白。直至近幾年,河北省激光研究所、河北普萊斯曼金剛石科技有限公司聯合北京科技大學唐偉忠教授終于成功研制了915MHz/75kW高功率微波CVD裝置,并在國內首次制備了直徑127mm,厚度接近1mm的高品質金剛石膜微波窗口材料,其熱導率超過20W/cm·K,介電損耗小于tgδ<10-4。雖然這一指標能夠滿足部分國內金剛石膜用戶需求,但距離核聚變反應堆兆瓦級微波窗口的應用要求還有較大差距。希望在不久的將來我們能夠實現這一產品的國產化,助力國家核聚變反應堆(人造太陽)計劃的快速發展,早日實現我國清潔高效核能的大規模應用,讓祖國的天更藍,水更清,人民生活更美好。

國產大面積金剛石膜窗口

手機資訊

手機資訊 官方微信

官方微信

豫公網安備41019702003646號

豫公網安備41019702003646號