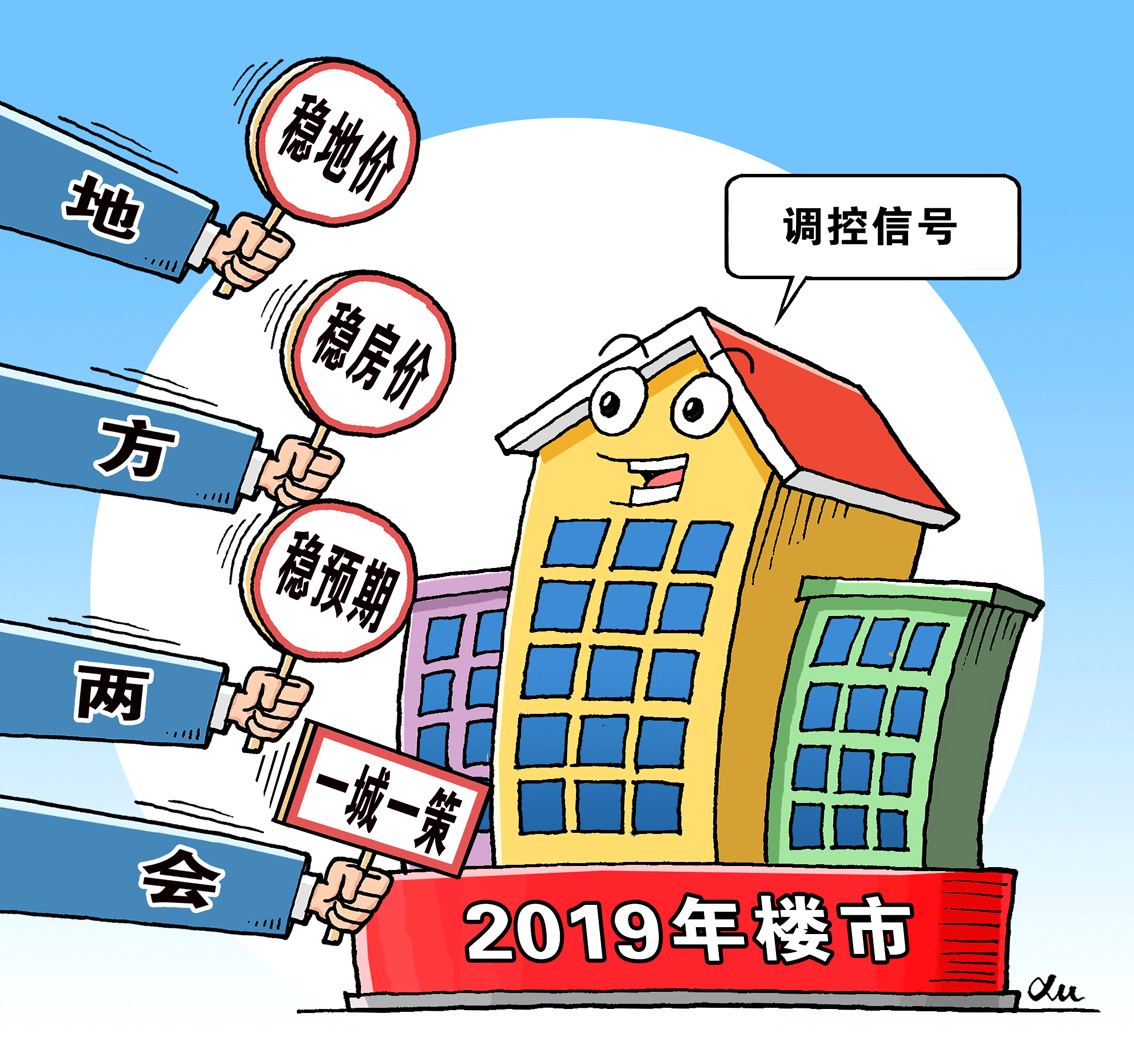

1月下旬,全國地方兩會密集召開。從各地對房地產調控的表述看,在堅持“房住不炒”定位的前提下,“一城一策”、“長效機制”、“穩地價、穩房價、穩預期”、“培育住房租賃市場”等成為關鍵詞。專家指出,2019年各地對樓市調控的自主權可能提高,調控政策或出現適度的結構性調整。

“一城一策”或成主流

根據《上海金融報》記者的梳理,在2019年地方兩會期間發布的政府工作報告中,多地針對房地產市場提出“一地一策”方案,并明確2019年將繼續完善住房市場體系和住房保障體系,加快發展住房租賃市場,保證房地產市場平穩健康發展。

一線城市方面,上海提出,將繼續穩地價、穩房價、穩預期;加快租賃房建設,新建和轉化租賃房源10萬套,新增代理經租房源9萬套,進一步規范住房租賃市場發展;新增供應各類保障房6萬套;完成50萬平米中心城區二級舊里以下房屋改造,300萬平米舊住房綜合改造,修繕保護100萬平米里弄房屋。北京提出,完善住房市場體系及保障體系,加快已供給住宅項目開工建設和入市步伐,規范住房租賃市場政策,促進住房租賃市場穩定,多渠道建設籌集租賃住房5萬套、政策性產權住房6萬套,完成棚戶區改造1.15萬戶。深圳提出,加大人才住房、安居型商品房、公共租賃住房建設力度,出臺專門政策嚴控住房和產業用房租金過快上漲,建設籌集人才住房和保障性住房8萬套、供應3.4萬套,供應力度更大。

此外,成都、江蘇、福建、廣東等地也提出了各自的“一城一策”。例如,成都提出,堅持“房子是用來住的,不是用來炒的”定位,構建房地產市場健康發展長效機制,完善住房保障體系,積極解決好住房“剛需”、“剛改”問題。研究“一城一策”具體方案,制定“因地制宜”政策,精準調控房價,實現房地產市場健康發展,努力滿足市民多元化住房需求。

“‘一城一策’與‘因城施策’有相通之處,都強調根據各地實際情況進行政策調整,但‘因城施策’帶有中央定調的意味,即中央根據各地情況給予政策規定,主要針對房價上漲過快和庫存過高城市。而‘一城一策’意味著各地的調控自主權更大,同時,各類調控會有不同的考核體系,即地方政府需要自己承擔調控責任。”易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示。

樓市政策或結構性調整

相比前兩年突出“加強調控”,除“一城一策”外,“確保房地產市場穩定發展”也在今年的各地兩會上被頻繁提及,令房地產調控措施可能松綁的預期有所升溫。

“調控全面退出的可能性較小,‘房住不炒’和‘因城施策’兩個原則不會改變,同時,住房租賃市場局面的打開客觀上也要求房價穩定。”交通銀行金融研究中心資深研究員夏丹對《上海金融報》記者表示,“不過,結合當前宏觀經濟和房地產市場形勢,2019年房地產政策可能出現適度的結構性調整,二季度前后政策可能適度放松。”

“房地產政策存在適度調整的現實需求。”夏丹進一步指出,“從內部看,要加大對住房剛需的支持,減小對改善性需求的‘誤傷’,特別是小戶型向大戶型置換的需求;從外部看,我國經濟增長動力不足、貿易摩擦困局未解。這些因素可能促使房地產調控松綁的訴求和預期漸增,決策層對調控的態度轉緩。”

夏丹強調,當前正處于政策觀望期,各地可能自下而上、明緊暗松,局部試探微調。若控房價任務“達標”,或為后續政策環境改善預留更多空間。但從“遏制房價上漲”的目標看,“環比不漲”尚可較快達成,實現“同比不漲”還有較大難度。

據新華社訊 在上海工作的王龍原本打算這個春節假期回老家買房,但和家人長談后,他打消了這個念頭。“一方面考慮房價繼續上漲的空間不大,投資房產收益小;另一方面,我從事半導體行業,未來也想在上海繼續發展。”王龍說。

58同城聯合36氪近日發布的《2018-2019返鄉置業調查報告》顯示,在大城市工作的人群中,52.7%的人有回到家鄉及周邊城市置業的意向,另 有38.0%的人選擇留在工作的大城市拼搏。與2018年的58.7%相比,2019年返鄉置業意向人群占比略有下降。

返鄉置業熱潮降溫,主要是因為潛在購房者對樓市上漲預期發生變化。

據中原地產統計,2018年,全國各地共進行房地產調控450多次,成為迄今調控政策出臺最密集的一年。去年底,住建部在全國住房和城鄉建設工作會議上 提出“穩地價、穩房價、穩預期”的要求,河南、福建等地地方兩會也明確提出“三穩”目標,這表明樓市調控的穩定性和連續性將會延續下去。

易居研究院分析師沈昕表示,返鄉置業曾是支持三四線城市房地產市場的重要力量,但近兩年三四線城市樓市宏觀調控逐步強化,消費者對于樓市未來走勢產生觀望,導致返鄉置業熱潮降溫。

相關專家表示,返鄉置業熱潮降溫表明三四線城市房地產市場平穩消除泡沫,逐漸趨于理性,也是各地落實“因城施策、分類指導”調控政策的具體體現。三四線 城市房價的平穩還有利于長效調控機制的建立,進而弱化房地產業的投資屬性,實現“房子是用來住的、不是用來炒的”的定位。

手機資訊

手機資訊 官方微信

官方微信

豫公網安備41019702003646號

豫公網安備41019702003646號