摘要 近日,俄羅斯國立大學Skobel’tsyn研究所的Yu.A.Mankelevich和英國Bristol大學化學院的Allan領導的科研團隊發表研究聲明,在標準CVD金剛石生長模式的...

近日,俄羅斯國立大學Skobel’tsyn 研究所的Yu.A. Mankelevich和英國Bristol大學化學院的Allan領導的科研團隊發表研究聲明,在標準CVD金剛石生長模式的基礎上,他們創建了一種新的簡化型金剛石生長模式——蒙特卡洛模擬法。這一模式揭示了單價基和二價自由基位置上的所有C1烴基(CH3、CH2、CH和C原子)都會對金剛石表面特性產生影響。蒙特卡洛(Monte Carlo)模擬(簡稱MC模擬)是一種通過設定隨機過程,反復生成時間序列,計算參數估計量和統計量,進而研究其分布特征的方法。

在MC模式的實驗過程中,金剛石生長的標準沉積條件保持基本不變,主要是將CH3添加到單價基表面位置從而生產出大晶體;與此同時二價自由基位置上,CH3的添加也會生產出大單晶。

但研究人員發現,此過程中二價自由基位置上還出現了其它的反應烴種,諸如C2H、C2等。這些產物會在聚晶金剛石薄膜上集聚,從而導致一些頑固的固結缺陷,甚至是不可蝕刻的。這種表面缺陷要么成為新的外延生長膜的核植入點,要么就是朝著跟主體產物方向相反的位置生長出新的微晶。Allan稱之為“核植入”,這種情況會引起金剛石晶體粒度的下降;如果“核植入”經常發生,金剛石粒度則會從毫米尺寸縮小到微米尺寸,進而退化至納米尺寸。

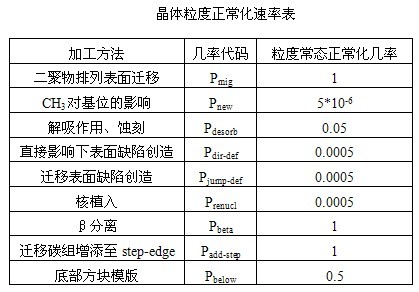

鑒于此,研究團隊在重組的二聚物排列上進行CH2組的表面遷移,從而進行金剛石生長率的觀察和預測。利用MC模式,在典型的CVD金剛石生長條件下,工作人員獲取到一組單價基和二價自由基的數據。這些數據顯示,金剛石薄膜表面有~10%的碳原子支持單價基,另有1%的表面碳原子是由二價自由基組成(兩個毗鄰的碳原子上的一個二價自由基)。該模式還揭示,金剛石晶體的平均粒度取決于襯底溫度,更與原子氫的所有C1烴的濃度比率有重要關系。研究成果顯示,在蒙特卡洛法實驗下,金剛石晶體粒度成功地由納米尺寸逐漸向微米,進而向毫米尺寸變化。

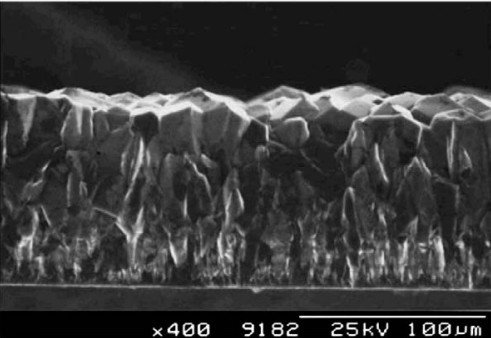

掃描電子顯微相下硅襯底生長的微晶CVD金剛石薄膜橫截面柱狀結構圖

通過實驗,研究者在核植入影響和薄膜生長表面的缺陷形成方面有了進一步的認識和了解,特別是在微晶金剛石柱狀生長和納米晶體尺寸的金剛石生長方面有了更詳細的掌握。

通過對輸入參數的合理賦值,研究人員能夠得到MC模擬法復制出的諸多CVD金剛石生長特性。對該模擬的進一步延伸,諸如復合粒度的形成,則使得工作人員對微晶金剛石生長、納米尺寸金剛石生長和超納米金剛石生長有了定性的模擬。

Yu.A. Mankelevic稱,控制微晶尺寸分布的參數實則就是一種幾率,也即移動的碳種類制造出不動的、不可蝕刻的表面缺陷從而充當關鍵原子核,為新的金剛石生長層的生長亦或新的缺陷微晶的生長發揮作用的幾率。(編譯自Diamond & Related Materials)

手機資訊

手機資訊 官方微信

官方微信

豫公網安備41019702003646號

豫公網安備41019702003646號