自18世紀證實了金剛石是由純碳組成以來,人們就開始了對人造金剛石的研究。目前人造金剛石主要通過高溫高壓方式制取,大面積制備十分困難,這極大地限制了其廣泛應用。浙江工業大學胡曉君教授團隊創新性地“復原”了化學氣相沉積金剛石的生長過程,在低壓狀態下實現了點“石”成“鉆”,為大面積金剛石的合成提供了新的策略和理論依據。

該成果于2022年4月13日被最新一期《美國國家科學院院刊》在線報道。浙江工業大學為文章唯一通訊單位,胡曉君教授為唯一通訊作者,團隊成員蔣梅燕博士和陳成克博士為共同第一作者。

石墨如何成“鉆”?

目前人造金剛石的產業化合成主要有兩種:高壓高溫法和化學氣相沉積法。但高溫高壓法受設備的限制,目前還難以制備大尺寸單晶金剛石;而化學氣相沉積需要以天然單晶金剛石為襯底生長單晶金剛石,而天然單晶金剛石受面積所限,依然無法制備大面積金剛石,極大地限制了人造金剛石的應用。

研究人員關注到,與石墨相比,處于熱力學亞穩態的金剛石能夠在化學氣相沉積的低壓下形成,其獨特的形成機制可能蘊藏著一種合成大面積金剛石的方法。但化學氣相沉積的生長環境復雜,難以實現原位表征,所以該沉積過程中金剛石的形成機制一直是材料領域科學家們亟待解決的難題。

為攻克這一難題,胡曉君研究團隊以“菜花”狀的納米金剛石顆粒為模板,利用緩慢生長的方法,形成瞬時的生長薄層,“復原”了化學氣相沉積金剛石的生長過程,發現鉭原子能讓氫、氧氣氛中的石墨自發轉化為金剛石(見圖一)。

該研究結果發現了化學氣相沉積過程中金剛石的形成機制,揭示了低壓下石墨轉變為金剛石的機理,為大面積金剛石的合成提供了新的策略及理論依據,也為理解其他具有不同雜化電子構型的材料的生長機制提供了一個新角度。

莫干山金剛石研究中心

2022年9月,胡曉君教授團隊與內蒙古唐合科技有限公司圍繞《金剛石制備新方法研究》簽訂總金額1200萬元的重大技術合作協議,并在研究院揭牌成立莫干山金剛石研究中心。中心聚焦國家在寬禁帶半導體材料方面的需求,開展金剛石制備新方法、摻雜及光電性能的基礎研究及產業化推廣。中心負責人胡曉君教授是浙江-俄羅斯金剛石薄膜及功能器件聯合研究中心負責人、浙江省量子信息與智能材料國際科技合作基地負責人,長期在金剛石薄膜等低維超硬功能材料、納米碳材料和計算材料學等方面開展相關研究。先后承擔國家自然科學基金聯合重點項目、國家國際科技合作項目、國家重點研發計劃及千萬級重大橫向項目二十余項,在PNAS、Carbon等國際知名期刊發表論文90余篇,授權發明專利30余項。

2022年11月15—17日,胡曉君教授將受邀參加第六屆國際碳材料大會金剛石論壇并作《金剛石的制備及n型摻雜新方法》報告。

報告的內容主要包括:

◆1、化學氣相沉積過程中金剛石的形成機制,發現金剛石是由石墨相變而來,顛覆了“碳原子形成金剛石結構”的傳統觀念;發現石墨低壓轉變為金剛石的機理,顛覆了“石墨高溫高壓轉變為金剛石”的傳統觀念,為基于石墨低壓制備大面積金剛石提供了新策略和理論依據;

◆2、金剛石的n型摻雜:創制了適用于納米金剛石薄膜的低劑量離子注入工藝、低真空熱氧化退火工藝;提出n型密堆積納米金剛石薄膜新結構,獲得高遷移率n型納米金剛石薄膜;

◆3、金剛石的色心發光研究:首次人工制備出少于3個色心的超小尺寸納米金剛石,其室溫發光性能至今保持世界第一,在單光子源、量子探針等方面有重要應用;發展出提升色心發光強度的普適性方法。

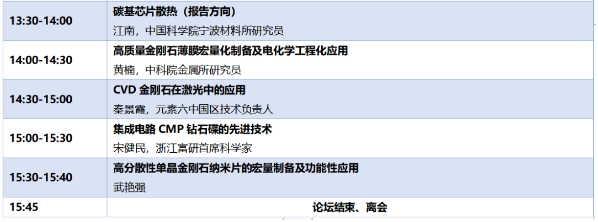

附上相關日程安排,看看有沒有感興趣的報告呀~ ~

手機資訊

手機資訊 官方微信

官方微信

豫公網安備41019702003646號

豫公網安備41019702003646號