碳是宇宙中最豐富的元素之一,它可以形成各種各樣的結構,其中相對為人所知的包括石墨,還有鉆石,也就是金剛石。

當然,大家都知道,金剛石是最堅硬的天然材料。“褶皺金剛石”這個詞聽起來似乎就不太合理,但這正是一組研究團隊在罕見的橄輝無球粒隕石中發現的。

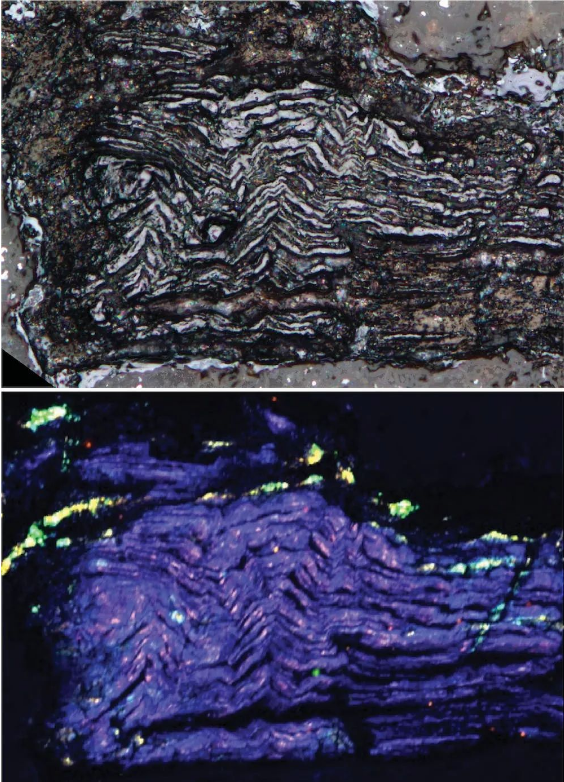

這些隕石可能來自一顆矮行星或者一顆非常大的小行星的星幔,這個天體應該是在45.6億年前的一次巨大碰撞中被摧毀了,而一些碎片最終降落在了非洲西北部。在這些太空巖石的內部,科學家發現了具有獨特的褶皺圖案的分層金剛石。論文已發表在《美國國家科學院院刊》上。

一種新的分析技術

對于這些結構奇特的堅硬物質,最顯而易見的問題便是,在地球上(或者在太空中)褶皺的金剛石是如何形成的?

更令人驚訝的或許還有,它們還并非“普通”金剛石,而是一種更不常見的“六邊形”金剛石,也就是碳原子排列成六方晶體的情況。這種形式的金剛石也被稱為藍絲黛爾石。有預測認為,藍絲黛爾石甚至比標準的立方體結構的金剛石還要堅硬。

金剛石與藍絲黛爾石的原子結構示意圖。(圖/The Conversation)

在新研究中,團隊開發了一種電子顯微的新方法,來繪制隕石中金剛石、石墨和藍絲黛爾石的分布。當他們發現,從繪圖來看,這些褶皺金剛石實際上可能是藍絲黛爾石后,又通過高分辨率透射電子顯微(TEM)的方法進行了更詳細的研究。

金剛石與藍絲黛爾石的原子結構示意圖。(圖/The Conversation)

研究找到了一些迄今為止發現的最大的藍絲黛爾微晶(微觀晶體),直徑約1微米。可以做個對比,過往發現的藍絲黛爾晶體通常只有納米級的大小。那些有趣的褶皺形狀是由多結晶藍絲黛爾石組成的,換句話說,它們是由無數微小的晶體構成的。

重建激變

團隊還發現,藍絲黛爾石已經部分轉化成了金剛石和石墨,這為我們提供了關于隕石中事件發生順序的線索。在澳大利亞同步加速器的后續研究證實了這一結果。

通過比較18個不同的橄輝無球粒隕石中的金剛石、石墨和藍絲黛爾石,研究人員拼湊出了一幅圖,開始了解可能發生了什么,才會產生這些褶皺結構。

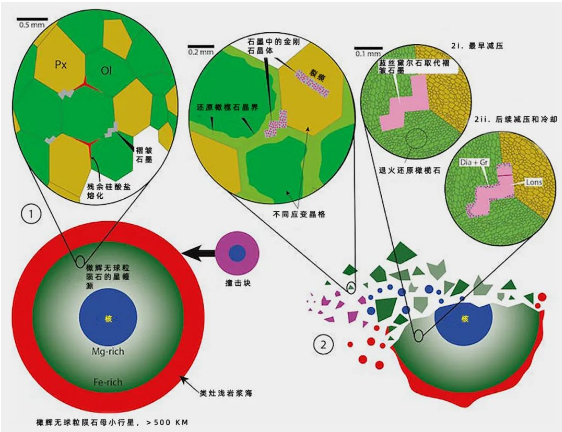

在第一階段,石墨晶體在小行星的星幔深處出現褶皺,這要歸功于高溫導致周圍的其他礦物生長,將石墨晶體推到了一邊。

當橄輝無球粒隕石母小行星被巨大的撞擊塊摧毀時,金剛石和藍絲黛爾石形成的時間和位置示意圖。(圖╱PNAS, 2022)

第二階段發生在巨大的碰撞之后,這一災難破壞了橄輝無球粒隕石的母小行星。隕石中的證據表明,破壞事件在發展過程中產生了豐富的流體和氣體的混合物。

隨后,這種混合物通過替換褶皺的石墨晶體,進而形成了藍絲黛爾石,同時幾乎完美地保留了石墨那種復雜的紋理。換句話說,實際上不可能讓藍絲黛爾石或金剛石發生褶皺,它其實是通過取代先前存在的形狀而形成的。

團隊認為,這是由激變后壓強和溫度立即下降時的熱流體混合物所驅動的。接著,不久之后,隨著流體進一步減壓并冷卻形成氣體混合物,金剛石和石墨部分取代了藍絲黛爾石。

來自自然的制造線索

這個過程與用于制造金剛石的過程相當相似,也就是化學氣相沉積。這些制造出的人工金剛石在如今的工業中被廣泛使用,特別是被用于切割和研磨,因為金剛石非常堅硬。

不同之處在于,藍絲黛爾石是在比通常用于生長金剛石略高的壓強下,從超臨界流體而不是氣體中取代了成型的石墨。

因此,自然似乎已經給了一些線索,告訴我們關于如何制造成型的超硬微型機器零件。如果我們能找到一種方法,復制在隕石中保留的過程,就可以通過用藍絲黛爾石取代預先成型的石墨,來制造這些機器部件。

作者把這項研研究稱為“好奇心驅動的科學”。他們相信,這產生了推動創新的創造力。你永遠不知道還能發現什么。

手機資訊

手機資訊 官方微信

官方微信

豫公網安備41019702003646號

豫公網安備41019702003646號