1、Advanced Energy Materials 綜述:用于高穩定性鋰硫電池的安全電解液系統設計

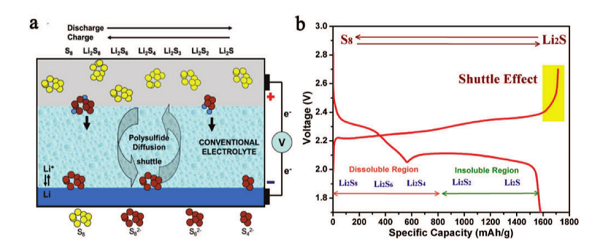

圖1 鋰電池中的穿梭反應示意圖

安全性、無毒性和耐用性直接決定了鋰(Li)電池基本的適用性。特別是對于鋰硫電池,由于硫的起燃溫度低,作為負極材料的金屬鋰以及使用易燃的有機電解質使得解決安全問題的難度增加。在過去的幾年里,為了解決安全問題,人們對兩種基本的電解質系統進行了廣泛的研究。一個系統是傳統的有機液體電解質,另一個是無機固態或準固態復合電解質。近日,電子科技大學的熊杰、何偉東教授,蘇州大學的晏成林教授(共同通訊)總結了工程液體電解質的最新發展,介紹了固體電解質在解決這些安全問題時的設計考慮,以確保硫陰極材料和鋰金屬陽極之間的電解質體系的安全性。本文提出了設計和改進液體電解質的策略,包括引入氣體釋放、火焰、水和不含樹枝晶的電解質。此外,文章還討論了高性能Li+導體、空氣穩定的Li+導體以及用于開發全固態電解質的硫陰極和鋰陽極之間穩定的界面性能的考慮因素。最后,文章展望了鋰電池未來的發展方向,用以提供可靠的電解質系統,將其用于開發商業上可行的鋰硫電池。

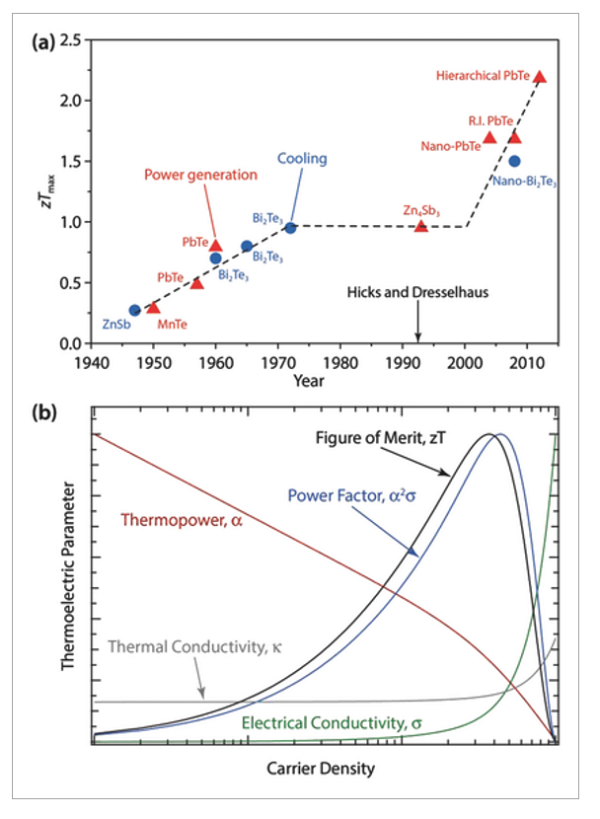

2、Advanced Materials 綜述:碳納米管基熱電材料及器件

圖2 納米結構材料的進步

熱能是一種豐富的低通量能源,可用于便攜式/可穿戴電子設備和遠程離網位置的關鍵組件。因此,研究人員正在探索許多不同的無機和有機材料在熱電能量收集裝置中的應用潛力。碳基熱電材料由于其無毒、源材料豐富,對高產量溶液相制造路線的順應性以及由其低質量所實現的高比能(即 W g-1)而特別具有吸引力。單壁碳納米管(SWCNTs)代表了一種獨特的一維碳同素異形體,其具有的結構、電學和熱學性質,可實現高效的熱電 - 能量轉換。近日,美國國家可再生能源實驗室的Jeffrey L. Blackburn、Andrew J. Ferguson,德克薩斯A&M大學的Chungyeon Cho、Jaime C. Grunlan教授(共同通訊)詳細介紹了在理解SWCNT、納米管基復合材料和由這些材料制備的熱電器件的基本熱電特性方面取得的進展。這一進展充分說明了碳納米管材料和復合材料為生產高性能下一代熱電能量收集設備所帶來的巨大潛力。

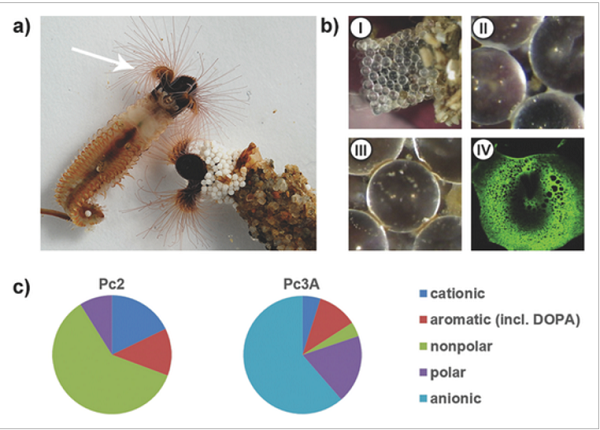

3、Advanced Materials 綜述:生物彈性水下粘合劑的超分子工具箱

圖3 陽離子Pc2和陰離子Pc3A中氨基酸的化學特征

大自然已經開發出了基于蛋白質的粘合劑,其水下性能在過去幾十年中已經引起了許多研究者的關注。粘性蛋白富含兒茶酚與兩親性和離子性的結合構成了超分子工具箱,這提供了對粘合劑的刺激響應處理,確保了對各種表面的強粘合,并可以控制材料的粘合性質。近日,瓦赫寧根大學的Marleen Kamperman研究員(通訊作者)探討了沙堡蠕蟲和貽貝分泌的膠粘劑中的多功能相互作用。文章將這些生物學原理放在更廣闊的角度,總結了基于不同類型的超分子相互作用的合成粘合劑體系。突出了可用于設計新的粘合劑體系的各種相互作用的組合。

4、Chemical Reviews 綜述:聚合物流動誘導成核的多尺度和多步排序

圖4 流動誘導結晶(FIC)模型

流動誘導結晶(FIC)是一種典型的非平衡相變,半結晶聚合物是最有前途的聚合物材料的核心工業品。對FIC的理解有益于對物質體系中非平衡排序的研究,并有助于調整聚合物材料的最終性能。關于結晶過程,流動可以使動力學加速數個數量級,并且誘導形成像shish-kebab這樣的定向微晶,這與流動對成核的主要影響,即提高的成核密度和取向的原子核有關。關于FIC的課題已經研究了半個多世紀。近年來,人們在實驗方法方面已經有許多進展,例如同步輻射X射線散射,時間分辨率可達毫秒量級的超快X射線探測器,以及用于模擬嚴重流場接近實際處理的新型實驗室設備條件。通過這些先進方法的結合,可以更精確地揭示FIC的演化過程(具有更高的時間分辨率和更長的尺度)和定量展現。新的發現挑戰了自靜止或輕度流動條件的經典解釋和理論,并且引發了對FIC基礎的重新考慮。近日,中國科技大學的李良彬和天津大學的馬哲(共同通訊)等人總結了近些年的主要實驗結果、物理理解的進展,以及強流引起的定向核的多尺度和多步性質的討論。多尺度結構包括節段構象、構象排序的堆積、整鏈尺度的變形和微晶的宏觀聚集。多步驟過程包括構象轉變、各向同性向列相轉變、密度波動(或相分離)、前體的形成和晶格微晶,它們可能是成核過程中的有序過程。此外,文章還包括一些理論上的進步和建模的研究。

5、Chemical Reviews 綜述:氧激活和細胞色素c氧化酶的能量守恒

圖5 A型細胞色素C氧化酶模型

A型細胞色素C氧化酶(CcO)——一種在所有線粒體和幾種需氧細菌中都有發現的酶。 CcO通過一種有趣的機制催化氧氣(O2)呼吸作用降解為水。更有趣的是,膜結合的CcO將O2還原化學偶聯于質子穿過膜的易位,從而有助于產生電化學質子梯度。 近日,赫爾辛基大學的M?rten Wikstr?m教授(通訊作者)等人在回顧了CcO核心亞基的結構、活性位點以及電子、質子、氧氣和水的傳遞路徑之后,描述了催化循環的狀態,并指出了其余的不確定性。 最后,文章討論了質子移位的機制。

6、Chemical Society Reviews 綜述:物理凝膠釋放小生物活性分子

圖6 文章主要內容結構

水溶性低的藥物一直受到科學界的高度重視,生物利用度的降低和頻繁給藥的需要促使了對新的給藥系統的研究。在這種情況下,需要持續釋放有效載荷的藥物載體,從而降低管理率。滿足這些要求的一個有趣的策略是將藥物包埋在凝膠中。到目前為止,用于這種載藥凝膠的研究最多的材料是從聚合物衍生而來并基于共價鍵得到。然而,在過去的十年中,由低分子量化合物衍生的物理(或超分子)凝膠的使用在該領域經歷了強勁的增長,這主要是由于重要的性質如可注射性,刺激響應性和易于合成的緣故。近日,雷根斯堡大學的David Díaz Díaz教授(通訊作者)等人總結了超分子凝膠用于小治療分子的包封和控釋的用途。

7、Chemical Society Reviews 綜述:電化學過程中具有特定晶面的固體形狀的納米顆粒

圖7 單位面心立方金屬

固體表面上的化學反應過程包括對電化固液界面的基本理解以及對催化活性、結構動態非平衡泰勒型微小部分的操作的研究越來越受到人們的重視。同時證據表明,雖然在某些情況下可以作為結構替代物,但是定義明確的納米固體表面的催化結構敏感性的概念仍然是形狀控制納米晶科學的一個關鍵組織原則。近日,柏林工業大學的Peter Strasser教授(通訊作者)等人在闡述了成形納米催化劑濕化學合成的關鍵方面和最新進展之后,詳細討論了當前科學優先的固體形狀控制的納米晶體上的三個電催化過程區域:形狀受控的Pt-Ni多面體上的氧電還原與低溫燃料電池的技術關聯;Cu多面體上的碳氫化合物的電還原以及化學和結構效應之間的相互作用以及水在成型過渡金屬氧化物上的電催化氧析出反應。

8、Accounts of Chemical Research 綜述:超薄形狀改變智能材料

圖8 超薄材料微觀圖

超薄材料的低彎曲剛度,表明它們可以容易地彎曲折疊成3D形狀。近日,約翰霍普金斯大學的David H. Gracias教授(通訊作者)等人回顧了超薄材料的2D到3D形狀轉換的新興領域。超薄薄膜的彎曲和扭曲會引起原子分子的應變,從而改變它們的物理和化學性質,并導致與其平面前體表現出非常不同的新型3D形式的物質。形狀變化也可以導致具有顯著更小形狀因子的新型3D架構。例如,3D超薄材料在片上器件上將占據較小的空間,或者可能通過曲折的介質滲透,這對于小型化機器人和智能灰塵應用是重要的。文章突出了超薄和傳統形狀變化材料之間的幾個區別。后者通常與水凝膠,液晶或形狀記憶彈性體相關聯。與散裝材料相比,由于彎曲模量顯著降低,超薄材料可以更容易地彎曲和折疊。因此,改變超薄材料的形狀需要更少的能量,即使小的環境刺激也能引起較大的反應。此外,不同配置之間的能量障礙很小,允許各種構造并增強可編程性。最后,由于其超薄的性質,形狀變化通常不會由于滯后的質量或熱傳輸而減慢,因此響應可能比散裝材料的響應快得多。

9、Accounts of Chemical Research 綜述:功能應用的分子結構設計

圖9 超分子結構設計圖

將分子單元組織在所需和受控配置中,以開發用于材料和生物應用的先進功能系統的方法已經在分子構建學領域得到了廣泛研究。這種設計非共價系統的概念使人們能夠專注于設計分子在生物學和非生物學應用中的不同功能方面,同時也加強了對控制分子自組裝領域的掌握力度。對具體功能進行復雜的分子相互作用和組裝的編程已經成為當代最具挑戰性的任務之一。精細有序的分子組裝可以在跨越能源、健康和環境的幾個領域中發展。近日,賈瓦哈拉爾·尼赫魯高級科學研究中心的Thimmaiah Govindaraju(通訊作者)等人展示了由該課題組和其他研究者開發的精美設計師分子,旨在掌握分子識別和功能應用自組裝技術。通過使用生物分子如氨基酸和核堿基作為助劑來證明分子自組裝的定制能力。萘二酰亞胺(NDI),苝二酰亞胺(PDI)和其他幾個分子系統可以作為功能模塊。文章對在超分子相互作用的分子設計中的立體化學和微小結構修飾的影響以及自組裝零維(OD)、一維(1D)和二維(2D)納米和微米結構如顆粒以及球、杯、碗、纖維、帶、螺旋帶、超螺旋螺旋、片、分形和蜂窩狀陣列進行了討論。此外,文中介紹了分子系統、模板組裝、分層裝配、瞬態自組裝、手性變性、保留螺旋記憶、自我復制、超分子調節、超分子形態、超非線性、動態路徑復雜性、超分子異質結、活體超分子聚合和分子機器,并描述了多年來獲得的分子工程學原理。

10、Accounts of Chemical Research 綜述:快速充放電循環和加熱過程中鋰離子電池層狀氧化物陰極材料結構變化的復雜性探討

圖10 鋰離子電池應用圖

可充電鋰離子電池(LIB)是能量密度高、循環壽命長的電動車輛最有前途的儲能系統。但是,為了滿足用戶對快速充電的需求,目前LIB的功耗表現需要改進。從陰極方面看,層狀結構的陰極材料在當今市場上被廣泛使用,并將在不久的將來繼續發揮重要作用。層狀正極材料在充放電過程中的高倍率性能對于整個電池的功率性能至關重要,其中熱穩定性與安全性問題密切相關。因此,深入了解高倍率充放電過程中層狀正極材料的結構變化以及加熱時的熱穩定性,對于開發新材料和改進現有材料至關重要。由于結構變化是從原子級到整個電極級發生的,涵蓋多級尺度的表征技術的組合非常重要。在許多情況下,這意味著使用包括衍射、光譜學和成像在內的全面工具來區分表面與大塊,并獲得具有不同空間分辨率級別的結構/化學信息。近日,布魯克黑文國家實驗室的Xiao-Qing Yang和中科院物理研究所的禹習謙研究員(共同通訊)等人介紹了近年來研究層狀結構陰極材料的動力學和熱性能,特別是高速循環過程中的結構變化和加熱過程中的熱穩定性。比較了高速循環陰極材料和低循環陰極材料的不同結構演化行為,并討論了個別過渡金屬的不同反應和化學分布的不均勻性。對于熱穩定性,文章著重指出結構變化與氧釋放之間的關系。在所有這些正在進行的研究中,先進的表征技術被批判應用于揭示具有多層結構的層狀結構陰極材料的復雜性。

手機資訊

手機資訊 官方微信

官方微信

豫公網安備41019702003646號

豫公網安備41019702003646號