7月17日晚間,全球頂尖科學期刊《自然》雜志在線發布了復旦大學物理學系趙俊教授團隊的一項重大科研成果。該團隊成功合成了高質量的三層鎳氧化物La4Ni3O10單晶樣品,并首次證實其在高壓下展現出優異的體超導電性,其超導體積分數高達86%,這一發現為高溫超導機理的研究開辟了新的道路。

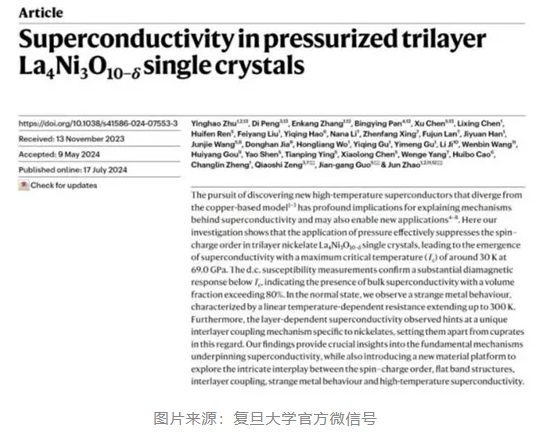

該研究成果以“Superconductivity in pressurized trilayer La4Ni3O10-δ single crystals”(加壓三層 La4Ni3O10-δ單晶的超導性)為題發表于最新一期的《自然》。《自然》同期在“新聞和觀點”(News&Views)專欄對該文進行亮點推薦和介紹。

超導體,這一在特定轉變溫度之下電阻為零且呈現完全抗磁性的材料,自1911年被荷蘭物理學家海克·卡末林·昂內斯在汞中首次發現以來,便因其獨特的物理性質和廣泛的應用前景而備受關注。隨著科學技術的不斷進步,科學家們逐漸認識到超導現象不僅存在于極低溫的常規金屬和合金中,更在后續的研究中發現了高溫超導現象,這一發現徹底打破了人們對超導只能存在于極低溫的傳統認知。

高溫超導現象的發現激發了全球科學家的研究熱情,他們致力于尋找新型高溫超導體,以揭示其背后的科學機理并推動相關技術的實際應用。多年來,盡管科學家們已經取得了諸多進展,但高溫超導的形成機理仍然是科學界亟待解決的重大科學問題之一。

鎳元素,作為元素周期表中緊鄰銅元素的金屬,其氧化物被認為是實現高溫超導電性的重要候選材料之一。然而,由于鎳氧化物中實現超導電性的條件極為苛刻,長期以來科學家們在這一領域的研究進展緩慢。近年來,隨著研究手段的不斷進步和研究的深入,科學家們逐漸在鎳氧化物中發現了一些具有超導電性的體系,但這些體系往往存在超導轉變溫度低、超導體積分數小等問題,難以滿足實際應用的需求。

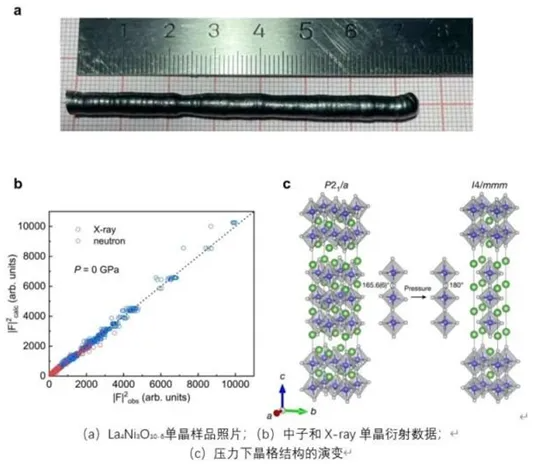

趙俊教授團隊利用先進的高壓光學浮區技術,克服了鎳氧化物單晶生長條件極為苛刻的難題,成功制備出純相的三層La4Ni3O10單晶樣品。這一創新性的成果不僅展示了鎳氧化物在高溫超導領域的巨大潛力,還為實現更高溫度下的體超導電性提供了重要依據。

趙俊(前排左三)課題組成員合影 (圖片來源:復旦大學官方微信號)

研究表明,在69GPa的壓力條件下,La4Ni3O10單晶樣品的超導臨界溫度達到了30K,遠低于傳統超導材料所需的極低溫環境,標志著高溫超導現象的又一重要進展。更為引人注目的是,該單晶樣品的超導體積分數達到了驚人的86%,這一數字與銅氧化物高溫超導體相當,有力證明了鎳氧化物同樣具備實現體超導電性的能力。

趙俊教授指出,三層鎳氧化物La4Ni3O10的獨特三明治結構使得其內層和外層NiO2面具有不同的化學環境和物理性質,這為調控超導電性提供了更多可能性。此外,該體系表現出的奇異金屬行為和獨特的層間耦合現象,也為理解高溫超導機理提供了新的視角和平臺。

《自然》雜志在同期“新聞和觀點”專欄中對該研究成果進行了亮點推薦和詳細介紹,高度評價了趙俊教授團隊在高溫超導領域取得的這一重大突破。該成果不僅豐富了高溫超導材料的種類,更為探索新型高溫超導材料、推動超導技術的實際應用提供了重要支撐。

高溫超導材料的發現和應用對于電力傳輸、儲能、醫學成像、磁懸浮列車以及量子計算等領域具有深遠影響。隨著科學研究的不斷深入,高溫超導機理的逐步揭示,未來有望出現更多具有更高超導轉變溫度和更優異性能的高溫超導材料,為人類社會帶來革命性的技術變革。

手機資訊

手機資訊 官方微信

官方微信

豫公網安備41019702003646號

豫公網安備41019702003646號